序

無意中看到馬友友要在巴黎表演,非常心動,想著難得如此近的距離,又看到奧賽博物館恰好有卡耶博特(Caillebotte)的特展,雖然对主题很不感兴趣,但「雙厨狂喜」(?)實在少見,於是(一拖再拖之下)潦草地計劃了巴黎之行。

蒙馬特高地

蒙馬特公墓

當然是《蒙馬特遺書》的原因, 蒙馬特公墓(Cimetière de Montmartre) 被列爲了此行必須一睹之地。從地鐵站步行快到一座金屬橋,指示牌顯示公墓就在下方,順著指引進入。或許是基於中國的墓園想象,以爲公墓開闊平緩又規整。但墓穴與墓碑高低不同,楓樹、雪松在道旁墳間形成樹蔭如蓋。伴著鳥鳴,讓人不由自主放輕脚步,生恐驚擾了亡魂的安眠。

蒙馬特公墓正式名稱為 Cimitière du Nord (北部公墓),建於1825年,佔地11英畝,擁有20,000多個墳墓。包括它在内的巴黎四個公墓均於19世紀初建立,意在取代因衛生條件差和由此引發的疾病而被迫關閉的舊教區墓地1。

入園的地圖上標記有名人墓地所在,但幾乎都不認識,看頭銜有銀行家、政治家與藝術家之類,網上提到蒙馬特中有佐拉(Émile Zola)、小仲馬和歌唱家Dalida。限於時間只走了半邊,看到了佐拉的家族墳墓,而據説他本人已被遷往先賢祠。

在試圖找尋一些耳熟名字引起默契的喜悅之外,平常的墳墓也很令人感嘆。大部分都是棺槨大小的石製品,少見的加有黑色大理石墓碑;除了傳統的十字架,也看到了屬於猶太教的六芒星印刻在墓碑上,更有抽象的金屬雕塑。有的亡者跨越了世紀,有的停留在年輕時候;大多是孩子給父母雕刻墓碑,也有一些題名「珍貴的友人」,更有年長者早將出生日期雕刻,仿佛只等第二個日期到來好與墓碑上的家人再次團圓。

“Maman, Quel miracle vivant qu’une mère, d’autres peuvent nous aimer, seule notre mère nous comprend. Elle peine pour nous, veille sur nous, nous chérit. Elle nous pardonne tout, elle prie pour nous. Et le seul mal qu’elle puisse jamais nous faire, c’est de mourir et de nous abandonner.”

「媽媽, 多麼神奇的生命,一位母親, 別人或許也能愛我們, 但只有母親真正理解我們。 她為我們辛苦,為我們守夜,愛護我們。 她寬恕我們的一切,為我們祈禱。 而她會帶給我們的苦惡, 唯有死亡並就此與我們分離。」

除了游客,也有提著灑水壺和鮮花來掃墓的本地人,也有散步的居民。墓地中禁止遛狗,與都市習俗稍有不同。

街景

離開蒙馬特公墓向北繞彎往聖心大教堂去,路上可以經過埃梅(Marcel Aymé)的穿墻人(Le passe-muraille)雕塑。可以說是一個非常小的「景點」,雖然埃梅的小説沒怎麽讀過,也來「瞻仰」一下。

隔著一條街是座有著風車的建築,地圖顯示為煎餅磨坊(Moulin de la Galette)。有一夥游客聚集於此,他們的領隊放聲唱歌,雖然聽不懂她在唱什麽但氛圍感十足。會是Dalida的作品嗎?她的半身雕塑也在路上,胸口鋥亮,看來全世界游客都喜歡做同樣的事情。至於這似乎其貌不揚的法式餐廳,畫家們令其名聲大振,其中最著名的應是雷諾阿(Renoir)的 《煎餅磨坊的舞會(Bal du moulin de la Galette)》 。

如果不往北而稍往南,可以去到雙風車咖啡館(Café des 2 Moulins)。這間取名自煎餅磨坊和紅磨坊的咖啡館,是電影《艾蜜莉的異想世界(Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain)》主人公艾蜜莉工作的地方。不過這部電影雖然可以稱爲 comfort film,但限於時間最終還是走了北邊。

聖心大教堂

并不是按照傳統路綫從下而上,因此先是看到大教堂側面再逐漸轉向它的南面主入口。這個建造在蒙馬特高地的教堂前有大片平臺,可以俯瞰巴黎市内的建築。階梯旁的扶手上挂滿了情侶的愛心鎖,也有小販在四處尋人兜售。真是又一個游客傳統,不過當情侶分手他們會否來到所有上鎖的地方把它斷開,以及是否會突然擔心哪一把鎖鬆懈而影響「緣分」呢。

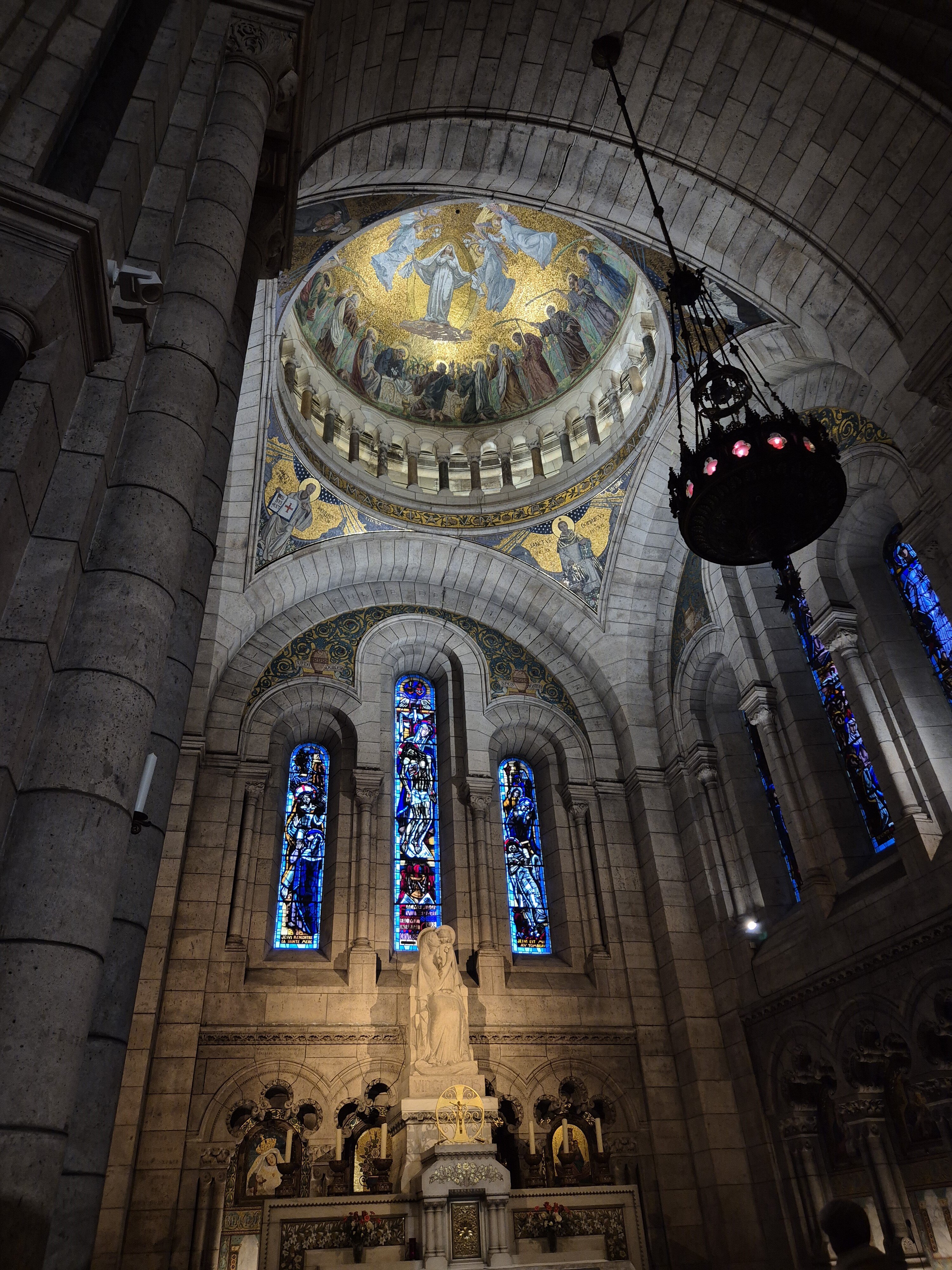

蒙馬特聖心堂(Sacré-Cœur de Montmartre)是1870年普法戰爭中法國戰敗、拿破崙三世在色當戰役中被俘後,由南特主教菲利克斯·福尼埃首次提出的。他將法國的失敗歸因於法國大革命以來該國道德的衰落,並提議在巴黎建立一座新的教堂,供奉耶穌聖心。這座教堂的建造是在巴黎公社爆發之前提出的,但由於它建在城市的最高點,俯瞰公社爆發的地點,對於法國左翼政客來說,它像徵著對公社的鎮壓和法蘭西第三共和國的反動政治2。

教堂是羅馬-新拜占庭式風格,北端有鐘樓,中央圓頂周圍有四個較小的圓頂。除了教堂慣有的雕塑和彩色玻璃花窗,每個小座堂的馬賽克壁畫也很矚目(似乎不怎常見教堂中有馬賽克壁畫,或許還是與建築風格有關?)。值得一提的是,有些花窗的構成很有現代藝術的抽象感覺,非常新奇。

參觀的時候正值彌撒。神父講道極具感染力,只零星聽懂幾個單詞「la mort(死亡)」、「la vie présente(當下的生活)」。而後神父與修女帶領信衆唱誦,低沉的和聲與明顯的女高在教堂内回蕩。聽了很久,非常觸動。

不過作爲一個無信仰者,還是忍不住疑問這種「觸動」的來源。爲了營造肅穆的氛圍,教堂并沒有太多自然采光,人造光綫是溫和的暖光集中在雕塑或者祭壇,高聳的柱子連接象徵天上世界的圓頂,無疑也助力了混響,現代科技讓修女的歌聲從各點設置的音響中傳出,令不論所在的人都覺到近在耳邊。這種觸動有多少部分需要歸功教堂的空間設計與對共鳴腔的親近?更不論儀式感的塑造了。

但無可爭辯教堂的確提供了一定程度的安寧。走出大門的時候甚至覺得身心都輕鬆了許多(不過或許冥想也會有相同的功用)。

有意思的是,可能爲了正面觀衆的視覺效果,從圓頂的背後看去(也就是教堂北端)畫中人物都有了各種變形。另外除了老人家,年輕的信教者也有很多,他們會依次跪拜小座堂供奉的聖人。

依照 聖心大教堂 的介紹,塔頂可供游客登上觀覽巴黎城市風貌。看介紹圖片,如果在晴天教堂會是汎光的潔白。維基百科寫道「聖心堂由 Château-Landon 所開採的石灰華岩建成,這種岩石會不斷地滲出方解石,可以確保聖心堂既使在風化與污染的影響下,依然可以保持著白色的外觀」,沒有親眼看到,但或可想象。

巴黎愛樂廳

走路

從聖心堂走下階梯,教堂全貌逐漸展開。前往地鐵站的街道兩旁商店幾乎完全旅游化,禮品店出售明信片、冰箱貼以及圍巾和帽子(非常應景),還有可麗餅與冰淇淋屋。

預訂的青旅在 拉維萊特港池(Bassin de la Villette) 沿岸,距離地鐵站仍有一公里多需要步行,於是幾乎從仍有天光走到天黑。港池停泊了許多游船/輪船,包括輪船餐廳酒吧,岸邊沙地處大爺們在打 法式滾球(Pétanque) ,男男女女遛狗跑步。不知是否夜生活仍未開始或正在別處進行,輪船餐吧十分冷清,更有許多閉門歇業,岸邊的住宅樓零星亮著燈,非常安靜,偶爾聽到的聲響或許是收拾盤中剩菜、餐具碰撞盤碗。唯一几處熱鬧的,或許是樓底下的酒吧。這裏酒吧(brasserie)與英語中的 pub 完全不同,并不是主要供應酒精的場所,而是沒有那麽正式的餐廳。人們不懼初冬寒意,在露臺飲酒聊天,露臺的桌子都是小小一張圓桌,椅子面向街道。

時間寬裕,於是決定繼續步行前往巴黎愛樂廳。一路時走時停,穿過人行天橋、快步通過有些陰暗的轉彎、漏水的街道和有著大片塗鴉的墻根,來到了讓·饒勒斯大道(Avenue Jean-Jaurès),城市的繁華又在眼前。街邊有各式餐館、連鎖快餐,也看到一家門面巨大的樂器店。我轉到一條小路,在一家意大利式餐館用了支離破碎的法語(或許還是菜單上的英語幫助了我)點了單。

有意思的是,看到同餐館的法國人(或者巴黎人?)吃比薩都是用刀叉的,但我還是將其作爲捲餅用手拿著吃。

愛樂廳

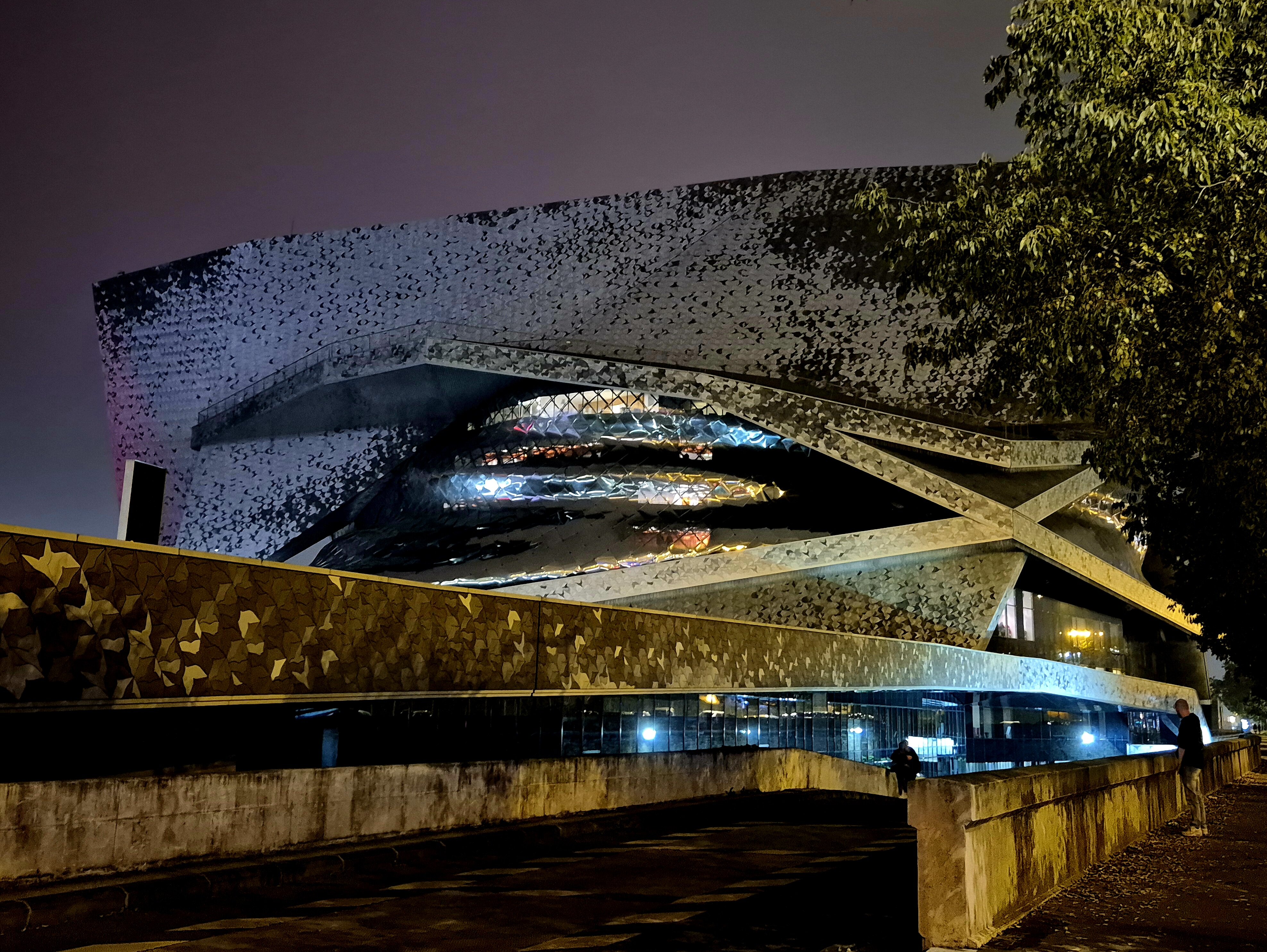

一開始就找到了愛樂廳的入口,但想著看看建築整體,於是沿著外圍走了一圈。晚上建築外墻反射黑灰不同的光,打開手機拍照怎麽也只有馬賽克效果,一時懷疑自己的視力,細看才發現是分割成了不同顔色的鳥,同樣通向入口的長長坡道也是。

在繞圈的時候看到建築背面寫著「藝術家入口」,正好路旁停了四五輛商務車,他們就是從這裏進來的嗎?

入場前後匆匆打量觀衆。有完全正式西裝/禮裙的男女,也有輕鬆休閑的著裝,無疑讓我對這種「嚴肅場合」稍有安心。有人在酒吧台喝香檳聊天,也有人在衣帽寄存處留下自行車頭盔。

演出在主廳(Grande salle Pierre Boulez),建設非常恢弘。看 網站 介紹,有一臺很有現代風格的管風琴搭設在背面,但由於本人的拖延,即使是提前兩個月買票依舊只有「後腦勺位」,因此在現場竟完全沒有發現。

二重奏

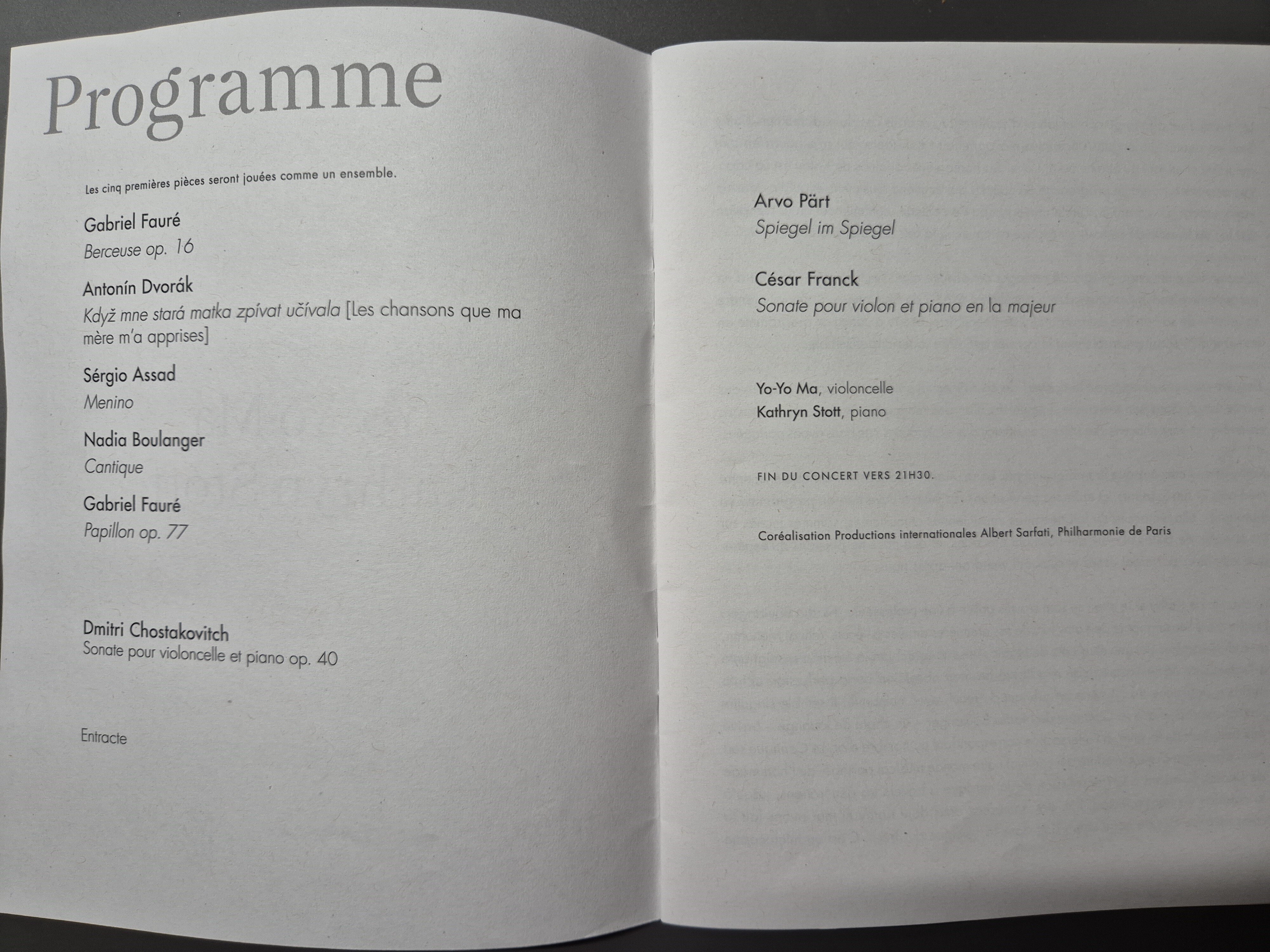

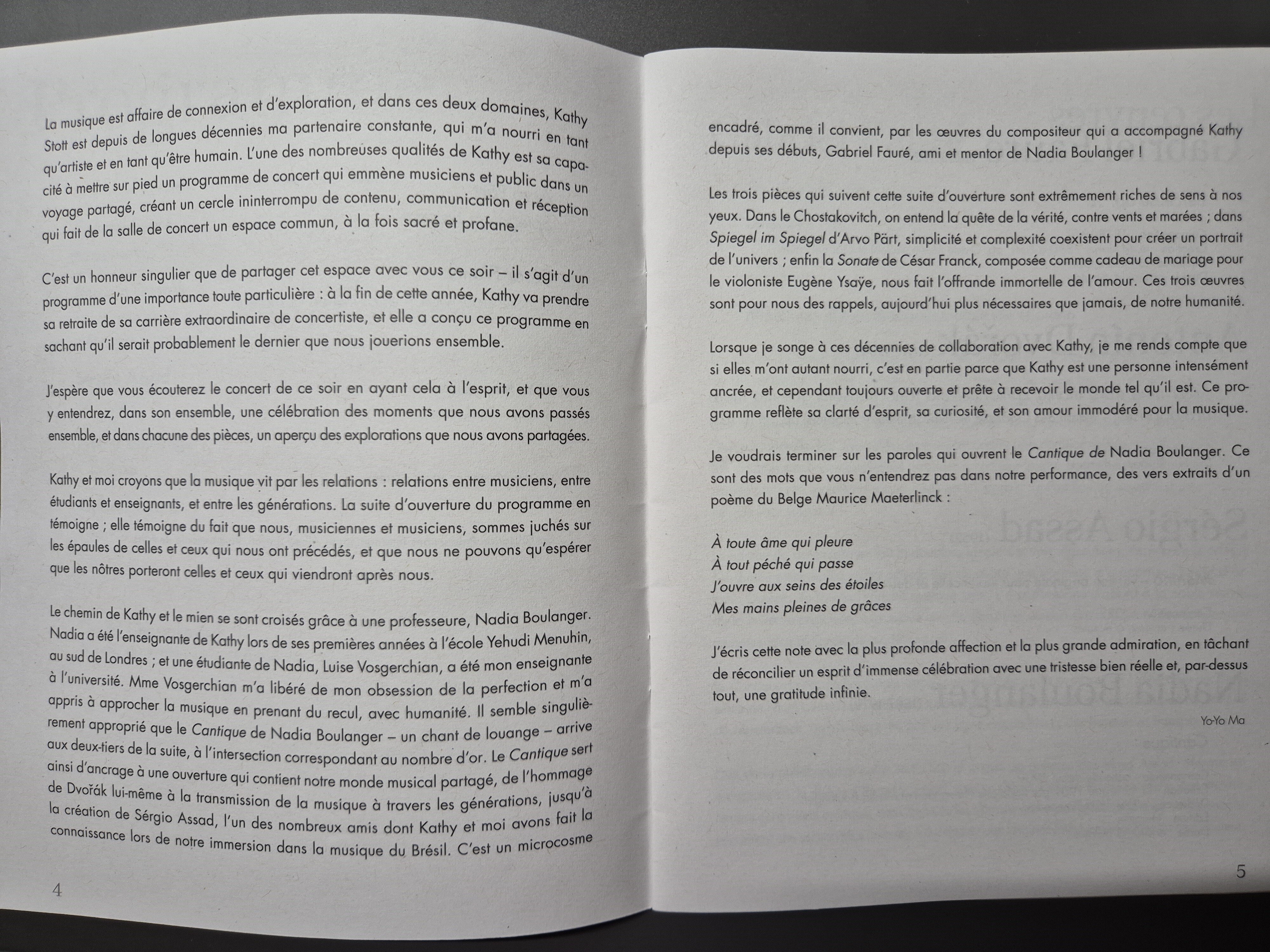

雖然平時不怎麽聼馬友友,但考慮到他是在世的知名大提琴家,以及演出近在巴黎因此促成此行。一開始還在疑惑選曲并不是耳熟能詳的作品(原諒我的孤陋寡聞),直到中場休息仔細把致辭讀了一邊才知道,馬友友 40 年的音樂拍檔 Kathryn Stott 將在 2024 年 12 月退出公共演出亦即退休了,這次巡演或許是他們最後一次同臺。因而也是爲了紀念他們的淵源?曲目的設置關於他們的老師與音樂家生涯的前輩和朋友。

上半場肖斯塔科維奇的大提琴與鋼琴奏鳴曲,有情緒上的起伏,故事性也很完整。但似乎最打動我的還是 Nadia Boulanger 的作品 Cantique,鋼琴與大提琴都十分隱忍舒緩,也有哀而不怨甚至一絲豁達的意味,令人神思飄渺。

回來後發現兩人的新專輯《Merci》上架聲田,Cantique 也在其中。錄音與現場不同在於,錄音似乎更關注音樂的效果本身,即使也把握了演奏者的呼吸節奏,但現場的氛圍仍舊無法比擬,尤其是兩人的合作、以器樂作爲交流應答,曲終的停手空白如此在樂曲流轉的時間外加上的空間。

Cantique 應該是有詞作的(一如馬友友在「前言」中的引用),如此摘錄一下 原文 。藉著詞典和英文翻譯,試著粗淺翻譯了一下。太美了,不是嗎。

A toute âme qui pleure,

Il n’est péché qui vive,

給所有哭泣的靈魂,

A tout péché qui passe,

給所有過去的罪孽,

J’ouvre au sein des étoiles

我在群星懷抱中

Mes mains pleines de grâces.

張開滿是感恩的雙手。

沒有罪孽可以存活,

Quand l’amour a parlé,

當愛情已經訴説,

Il n’est âme qui meure,

沒有靈魂會死亡,

Quand l’amour a pleuré.

當愛情已將淚流。 Et si l’amour s’égare

而即使愛情迷失

Aux sentiers d’ici-bas,

在此人世間的小路,

Ses larmes me retrouvent

它的淚水會將我找回

Et ne s’égarent pas.

並再不會迷失歧路。 — Cantique

Maurice Maeterlinck

Cantique 取自莫里斯·梅特林克(Maurice Maeterlinck)的戲劇《Soeur Béatrice (比阿特麗斯修女)》的第二幕。《比阿特麗斯修女》講述 14 世紀魯汶修道院的修女比阿特麗斯爲了愛情與貝利多王子私奔,她供奉的聖母像活了過來穿戴上了比阿特麗斯留下的斗篷和頭巾。修道院修女因此發現聖母像消失,并認爲充滿異樣的比阿特麗斯招致了惡魔,在將要審判她時有神跡出現,衆人因此又將比阿特麗斯認作神聖,而聖母代替她行使職責。二十五年后比阿特麗斯窮困潦倒回到修道院,因爲衣衫襤褸再次穿上出走時留下的斗篷與頭巾,疑惑於姐妹的親善,自述犯了罪孽遭到情人抛棄、三個孩子夭折她又殺死了最後一個,然而院長姐妹卻不相信她的陳述,依舊稱其為聖潔。戲劇以她的話作結:「我生活在一個我不知道仇恨和惡意謀求什麽的世界,而我死在另一個我不明白善意和愛從何而來的世界(J’ai vécu dans un monde où je ne savais pas ce que voulaient la haine et la méchanceté; et je meurs dans un autre où je ne comprends pas où veulent en venir la bonté et l’amour…)」3 4。

這第二幕的詩其實出自聖母之口。瞭解了故事背景之後,好像覺得本不歡快的樂曲承載了更多複雜的事物。但是音樂帶來的喜悅與觸動似乎又可以脫離物外。或許?

下半場相比上半場的觸人心弦又惹起憂思,顯得空靈而撫慰人心。雖然塞薩爾·法朗克的《奏鳴曲》悠長飽滿,也可以感受到對技藝高超的要求,但風格架構傳統而不能打動一顆現代人的心?不過也是通過這首曲目再次意識到二重奏的意義,提琴與鋼琴時有强弱、互相映襯,而無有主次之分。藝術家在交手時會心意相合而感動嗎?這是完全沒有過的體驗呢。

相比之下,還是更喜歡 Arvo Pärt 的作品《Spiegel im Spiegel(鏡中鏡)》。 維基百科頁面 上有一些關於作曲的技術分析。

單純從一個門外漢的角度來説,鋼琴重複之外也有細微的不同,而提琴好似串連不斷的索引。想到在馬德里皇宮的一個房間,兩邊都是巨大的鏡子,可以從中看到無數的自己。如果你走動,所有的你也相應跟隨。這種「無限」令人恍惚。接近十分鐘的時間可供沉思,從中獲得了什麽呢?但好像它不愿人沉溺於此,間或有較爲突出的鍵音將人喚醒。

除了大提琴與鋼琴版本外,《鏡中鏡》還有小提琴與鋼琴版本(或説這首曲子本來是爲他們而寫的)。小提琴比大提琴更顯得凄婉而突出,大提琴似乎總能有一絲「理性」的中和。

馬友友和 Kathryn 返場加演了兩首曲目(原諒我的孤陋寡聞,並不知道是什麽!),其中一首鋼琴非常快速而激越,另外一首已經完全不記得了。演出結束大家起立鼓掌,音樂家互相感謝、致意觀衆。

走路

離開時已過十點,步行回青旅的路似乎比來時更快一些。大道兩旁的酒吧依舊開著,人們喝酒或者喝咖啡聊天,與來時沒有什麽不同。Kathryn 在曲閒中說「It’s been an interesting week(大意)」5,希望通過音樂給人帶來安慰。我想,藝術與宗教或許共有一些内容;但可惜的是即使它們營造了一個空間、能夠將人暫時抽離,思索或者感悟此時此地或者不是此時此地的事物,人最後還是要回到紛雜凌亂的世界中去。

奧賽博物館

奧賽博物館是本次出行的重頭戲,除了卡耶博特特展的緣由,更多又是拖延症。臨近出發的前一天晚上才想起來贊助奧賽—橘園年卡可以免去排隊的煩惱,購置后半夜衝動又申請了盧浮宮年卡。沒想到奧賽會發送電子門票方便游客在未收到實體卡前入館,「盧浮宮之友」卻沒有這樣的便利,所以就索性完全撇掉它留待下次。

卡耶博特

這次特展的主題是 《Caillebotte Painting men》 ,卡耶博特繪畫男子?其實對他畫男人并不感興趣,喜歡卡耶博特更多是他「城市俯瞰/鳥瞰」類型的作品,這次展覽中不多。不過總體來説,還是很有收穫和驚喜。

不怎麽能記得佈展的脈絡,大體上有給家人朋友的肖像,幾副著名的作品成畫介紹,別具一格的裸男浴室主題畫作,大量的划船圖和巴黎人休假主題圖,以及遷居鄉下後的花園生活。在羅列喜歡的畫作之前,也大致記錄一下這些主題中的有意思内容。

有別於同時代入不敷出的畫家,卡耶博特出生在一個上流富裕家庭,父母去世後他與兄弟賣出了家中的莊園租住在巴黎的公寓,以遺產、租金和年金支持生活,是實實在在的「布爾喬亞」。他們不需要工作,平時的活動多是和朋友打牌(有作品 《La Partie de bésigue(貝濟克游戲) 》。

語音講解或者評論家認爲,不論卡耶博特的身份,在畫作中他保持了客觀的觀察,并沒有任何關於社會、道德的批判, 《Les raboteurs de parquet (刨地板工人)》 是一個例子。另外則是在畫中展現了當時的一些風俗,例如 《Le pont de l’Europe(歐羅巴橋)》 可以看到布爾喬亞和工薪階層不同的服飾,比如大簷帽和披風外套,同時從 《Rue de Paris, temps de pluie(雨天的巴黎街道)》 也可以一窺當時男人可以自由在街上閑逛,而女人必須由男人陪同、不然則會被視爲妓女的處境。

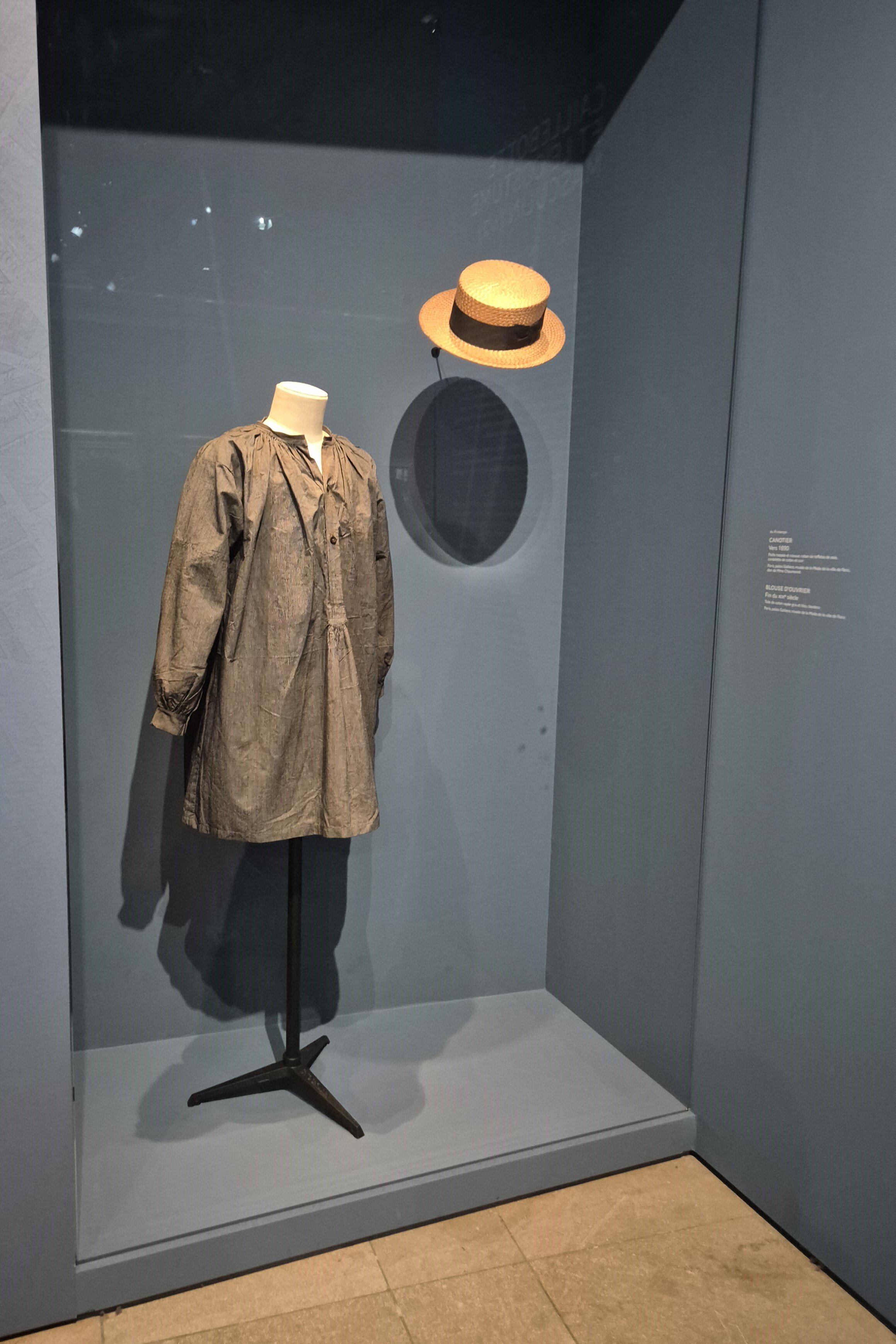

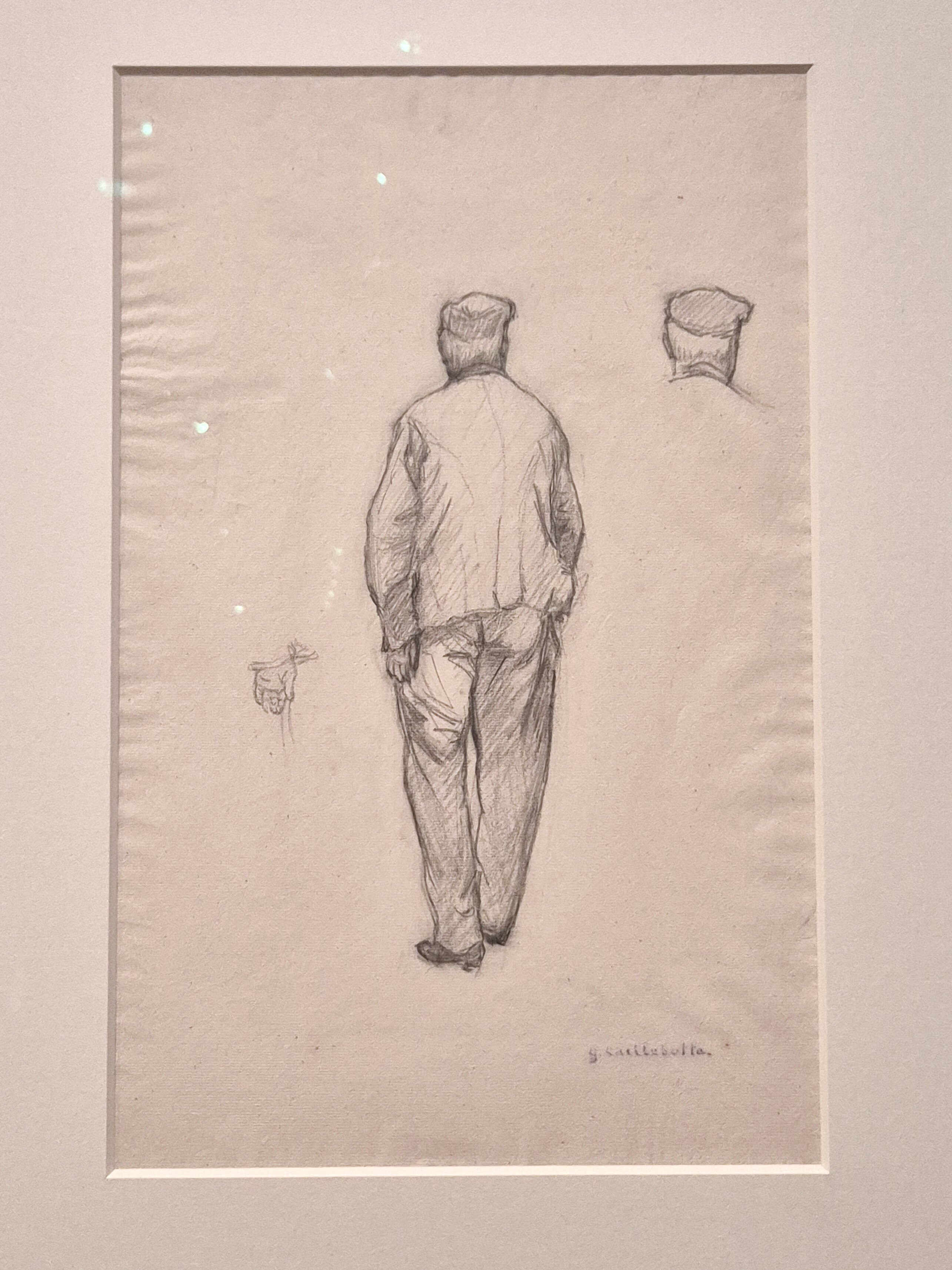

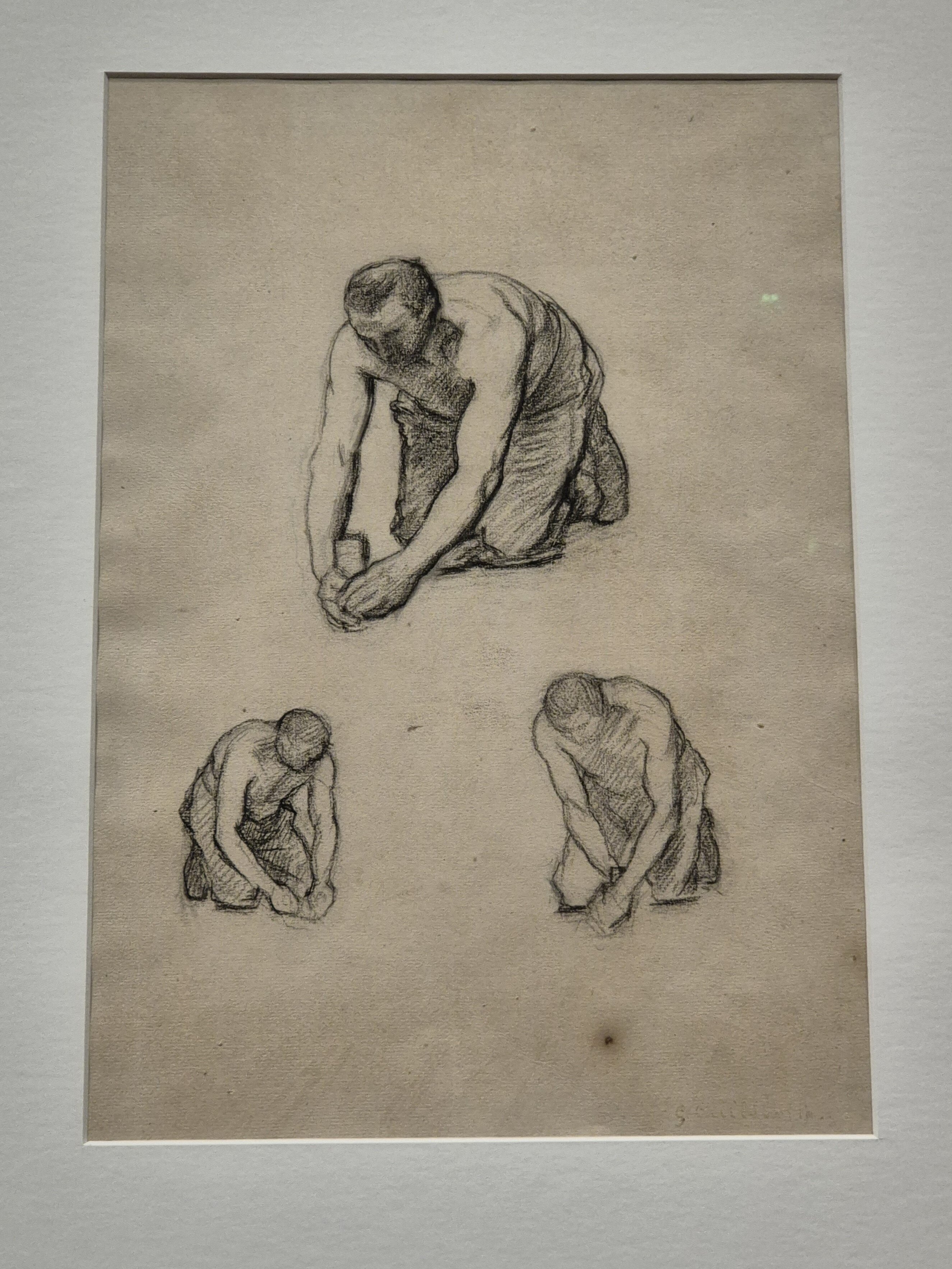

展覽中頗有誠意的地方是,關於很多卡耶博特的著名作品,例如《刨地板工人》和《歐羅巴橋》同樣展出了他的創作過程,包括關於人物形態的素描研究和小幅油畫「草稿」,也有地圖標明了他繪畫的對象和他租住公寓具體何在的地圖,此外也有布爾喬亞和工薪階層的外套複製品。另外是卡耶博特技法上的創新,除了他的城市鳥瞰視角,還有相對當時比較新奇的構圖方式,例如《雨天的巴黎街道》中前景只有上半身的人物,同樣 《在歐羅巴橋上(Sur le pont de l’Europe)》 中左側的路人甚至只有半邊身體,講解稱這可能是卡耶博特受到當時攝像藝術的影響。

這次特展既然把「男人」多次强調,當然也在展覽中提及卡耶博特本人作爲男同性戀的可能。評論家的推測出自他大量密集的對男性的繪畫,包括少見的以裸體男性作爲對象的浴室繪畫( Homme au bain )。

除此之外,我的感受是卡耶博特與現代藝術家愛德華·霍普(Edward Hopper)很有一些主旨和技法上的相似(雖然這種「感覺」大幾率受限于非常少的畫家瞭解)。《雨天的巴黎街道》和《在歐羅巴橋上》可以看到比較平坦柔和的色彩以及明銳清晰的邊綫,這種有一些看不分明又無所適從的感覺非常像霍普的 《夜遊者(Nighthawks)》 。雖然前者在人數上似乎熱鬧了一些,但底色或許也是城市的憂鬱和城市中人的不知所措(寫博文的時候搜索到互聯網上有一些有意思的 討論 )。

展出繪畫中,我個人比較喜歡(之前沒有見過)的是 《窗前的年輕男人(Jeune homme à sa fenêtre)》 ,卡耶博特繪畫的是他的兄弟穿著當時布爾喬亞的特色服飾。我們看到主人公好像是在一天的無所事事之後,從靠窗的沙發椅上站起,眺望陽台外的馬勒塞爾布大道。

大家通常都把他的這幅作品與弗里德利希(Caspar David Friedrich)的 《窗邊的女人(Woman at a Window)》 做對比。雖然我覺得他們主題相同(靠著窗邊的人),但這幅畫給我的感覺更像是弗里德利希的另一個作品 《霧海之上的漫遊者(Wanderer above the Sea of Fog)》 ,只不過主人公所在的位置從山巔變為了巴黎的住所陽台,而他所凝視的對象從一片自然中的霧海變作人爲的建築與景觀。相似的是,我們通過主人公的背影和潛在的視綫好像也在觀看他們所注視的內容,但我們並不知道他們看見了什麽,或許更多時候只能看到自己的迷茫和悵惘。不知道是否出於巧合還是有意,奧賽博物館將這幅畫放置在紅色背景上,因此室內的紅色沙發椅和紅色地毯好像有了一種無限的延伸,更突出來窗外景觀的白亮,非常惹人思索。

另外一幅讓我非常心動的是 《遊泳者(Le Nageur)》 ,描述的是一個正在岸邊準備跳入河中的男子。左邊是非常堅硬挺直的樹幹阻隔了男人的動作,也令觀衆更加期待(或者說想象)他跳水後的情景,右邊穿著白色長袍的好像不是一個同代人,講解將她認作模仿古希臘的寧芙女神。整幅畫作為藍綠色調,或許因為是粉彩作品,在一衆色調極其飽滿明亮的跳水和劃船作品中,他獨樹一幟、很有影影綽綽夢幻的感覺。

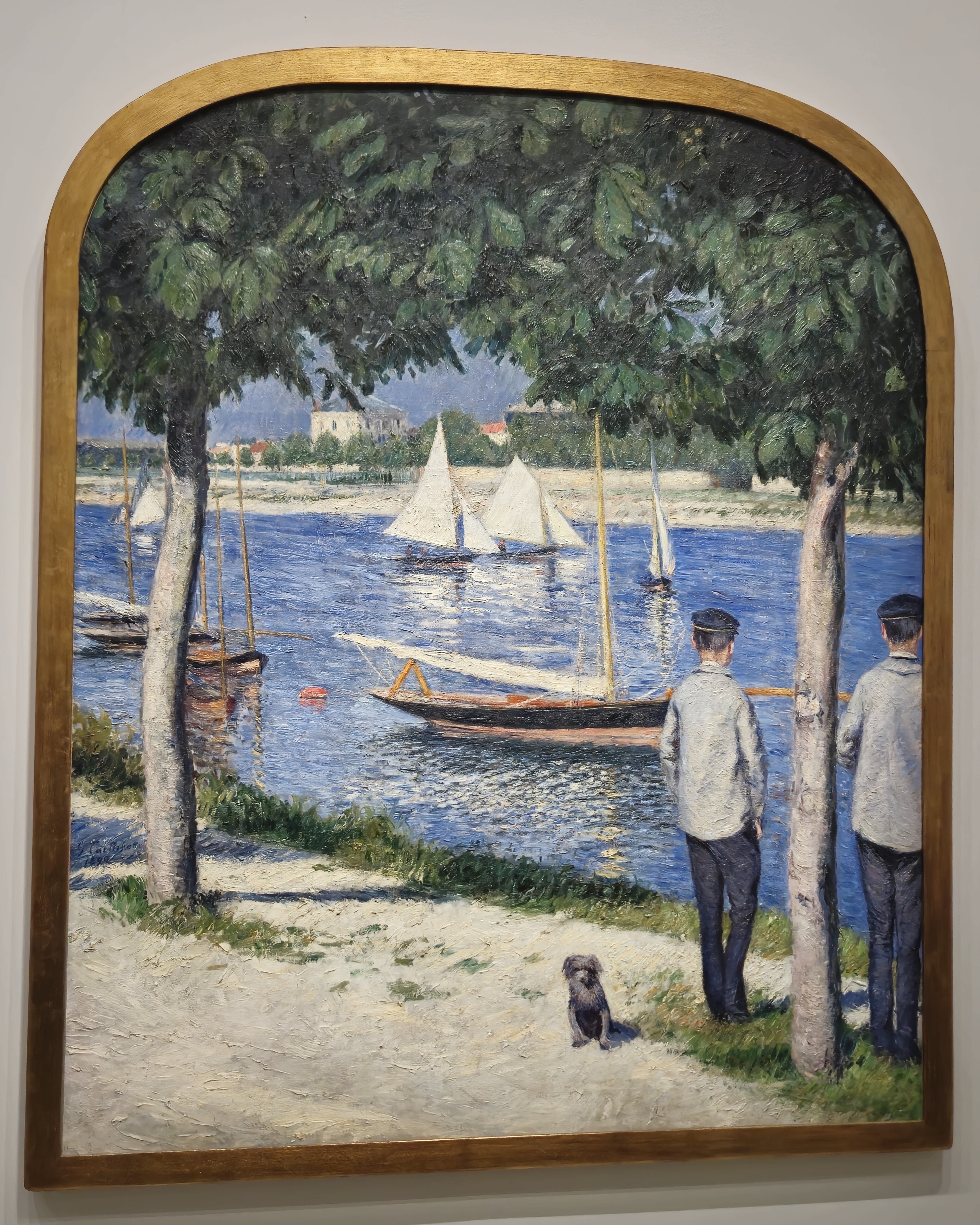

既然提到「划船的男人」,不得不説奧賽特展的主題圖片是一個穿著布爾喬亞服飾的男人在划船(或許細心的讀者從早上九點半的奧賽外觀上發現了這幅圖),相比之下這些穿著正經運動員或者說更適合划船衣服的人看起來更加親切一些。

最後終於來到一些比較生活日常的場景。或許每個成功(有錢)的畫家都會在鄉下買一套有花園的小別墅,然後開始研究園藝。我還挺喜歡卡耶博特後期關於他的花園、園藝生活和划船生活的繪畫作品。可能是因為觸及到了相對私人的内容,又或許說畫家已經到了人生的退休階段(才發現卡耶博特非常年輕,去世時只有 45 嵗),所以作品大部分看起來都比較明亮溫和。

Petit Gennevilliers 就是卡耶博特的郊野花園所在了。左圖上的女人是他的伴侶 Charlotte Berthier,他們沒有結婚也沒有孩子(沒有結婚這點似乎被卡耶博特的弟弟詬病),以及夏洛特的小狗。右圖很像一種隱晦的對過去的懷念,兩個男孩象徵著卡耶博特和他的弟弟,而那隻小狗則是夏洛特,遠處是塞納河上的帆船也是畫家業餘的愛好,一切都很美好。

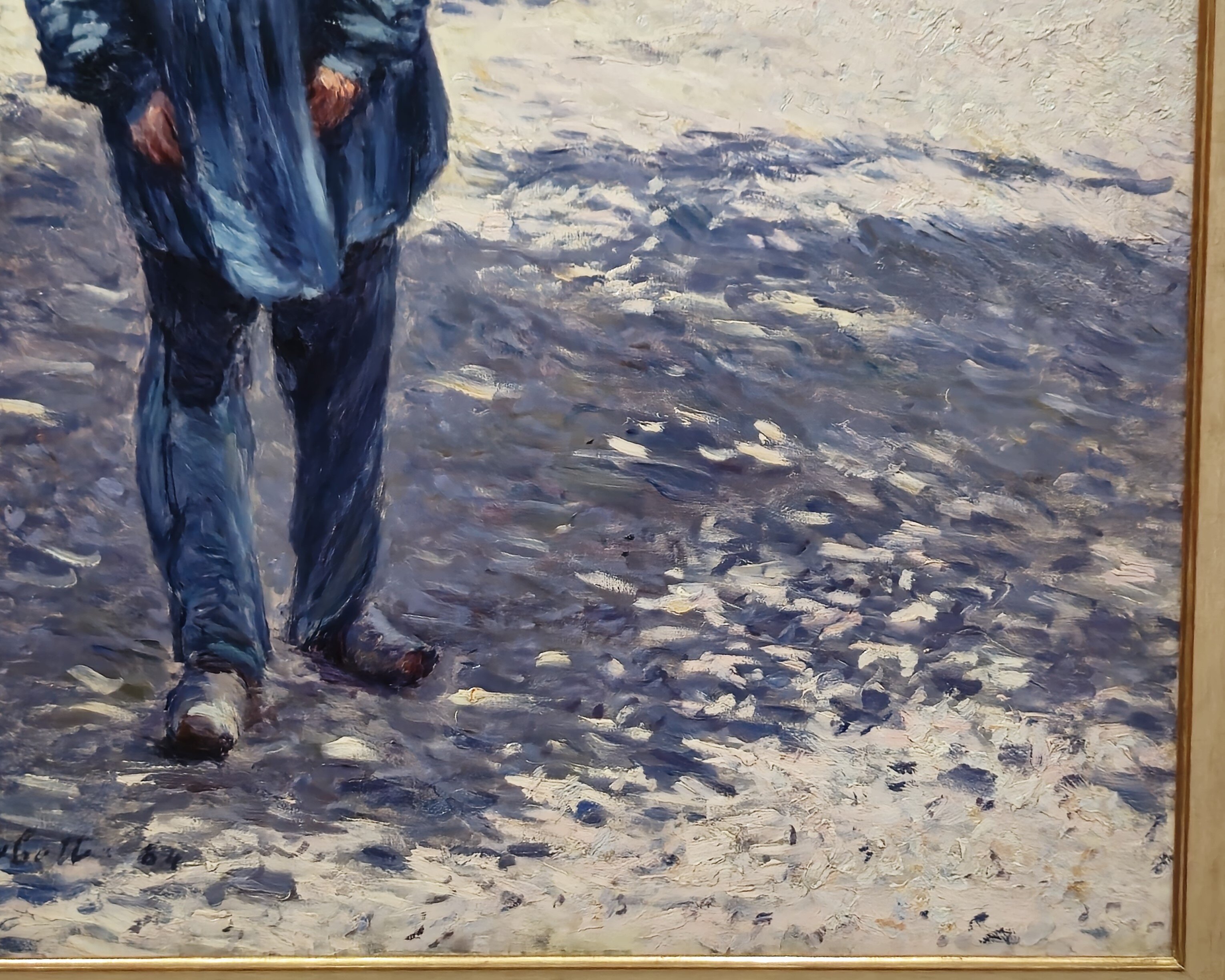

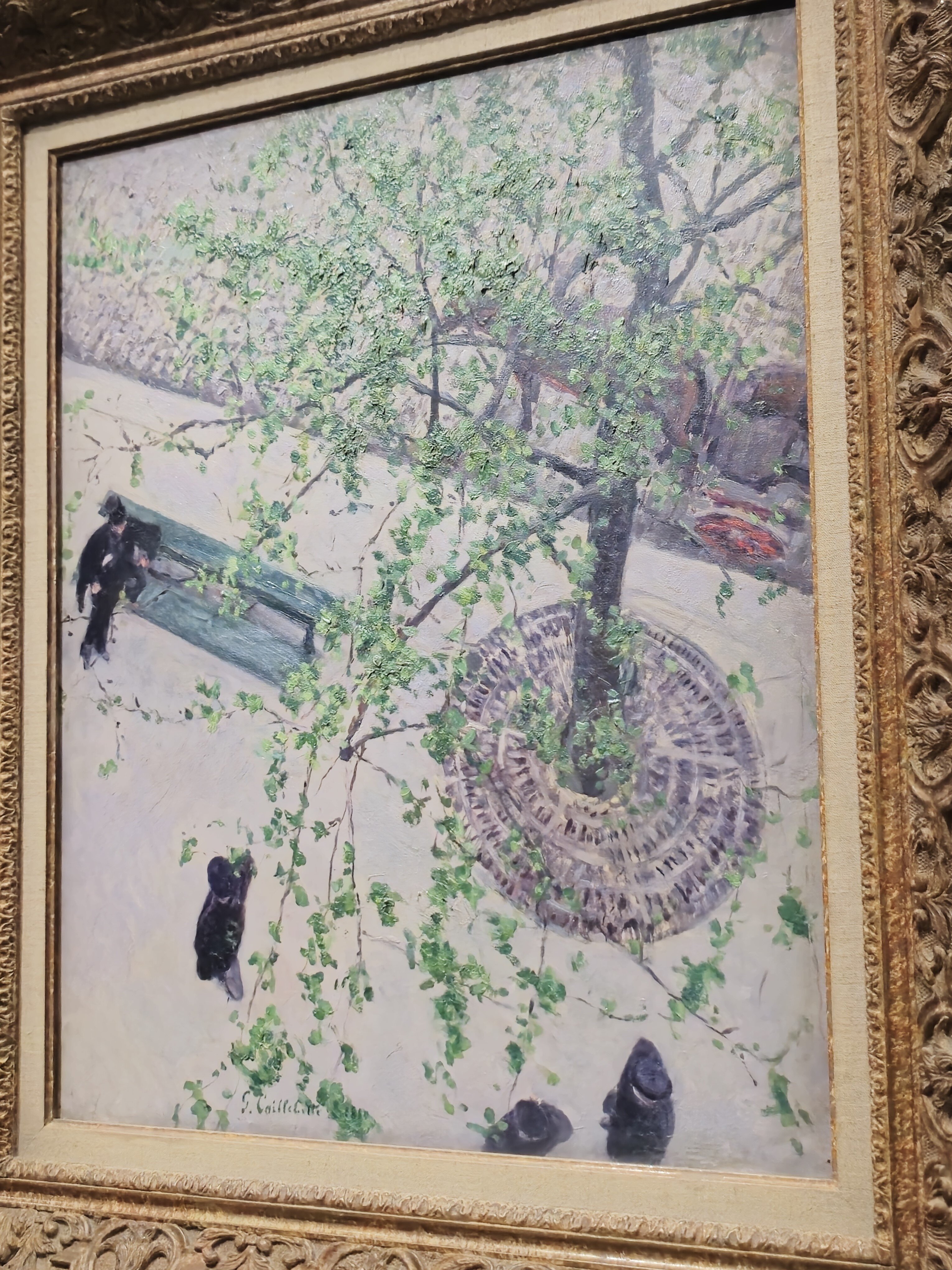

實地看展相對看畫冊(或者看熒幕)無法比擬的優勢,就是能夠觀察到畫筆的筆觸、顔料的走勢和堆積。這裏隨便放兩幅作品的細部,可見有時候繪畫作品更應被視作立體作品。

印象派畫家

結束了卡耶博特的特展,來到奧賽博物館的常展部分即印象派畫家作品。不知道為什麼(奧賽像個大迷宮?),總之我從「不對」的入口開始了參觀,也就是從梵高看起再到馬奈(講道理應該按照繪畫風格演變)。總體來説,大部分是見到熟悉作品時「原來是你」或者「原來你是這樣」的相認感,但并沒有到心旌蕩漾的地步(不過也合乎情理,怎麽會有這許多驚艷呢)。

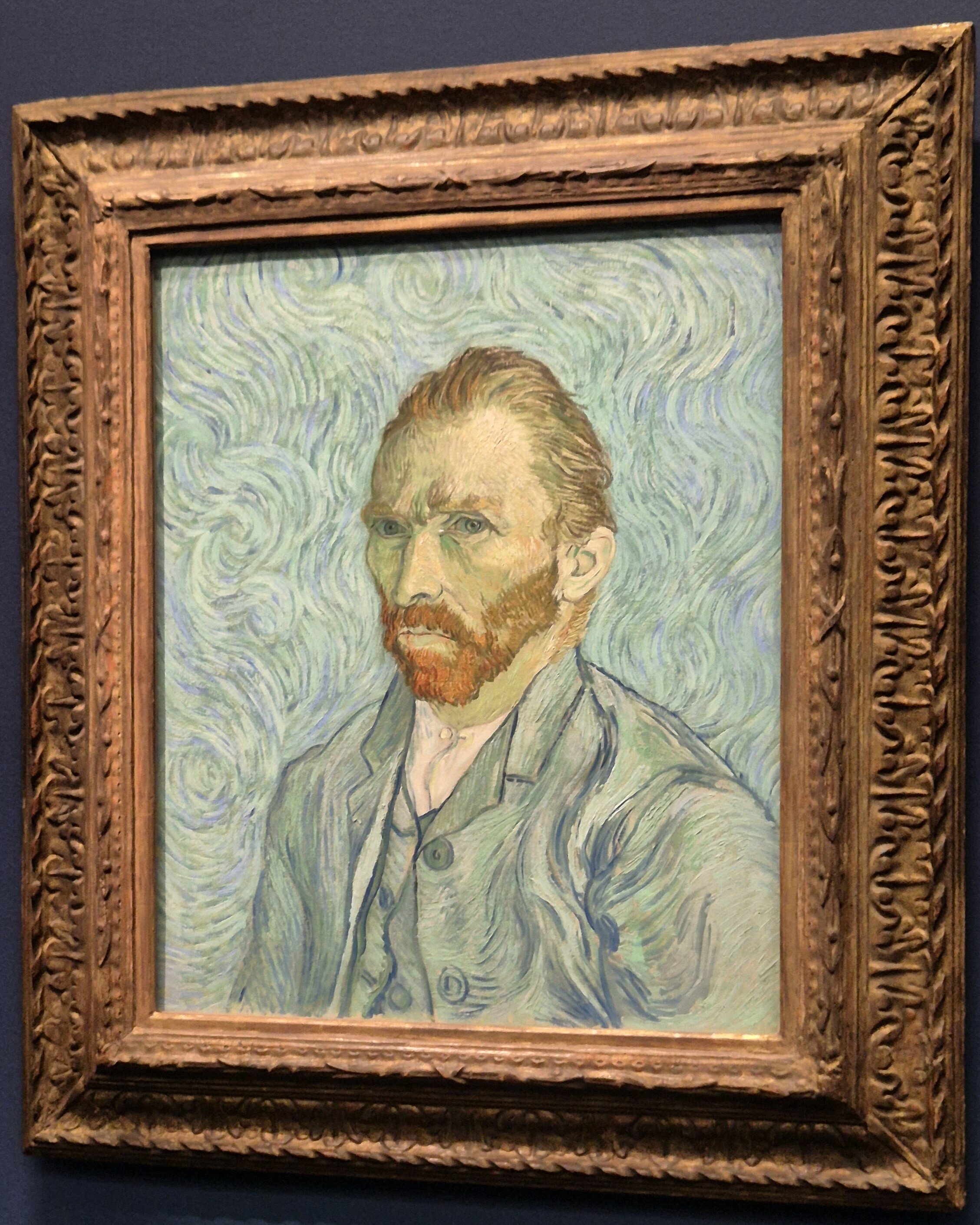

除了扭扭曲曲的綫條,梵高也有這種充滿短平直筆刷的作品(《意大利女人》),看起來很硬朗。自畫像前有很多人拍照,於是我也拍了一張(顔色似乎有些失真)。現場與(瘋癲的)畫家對視還是有些令人戰慄的,尤其是扭扭曲曲的綫條好像在向上舞動,只能很快把眼神移開。 奧賽館藏的《星空》 借出展覽了沒有看到,不過挺喜歡這副幽深藍色夜空下的教堂( 《奧維爾教堂》 ),建築搖搖欲墜就如同人快要崩潰的精神,濃稠的藍色與亮麗的綠黃對比,更加凸顯了割裂矛盾(看了看創作時間,這幅畫完成于梵高自殺前一個月,有些唏噓)。館藏還有一些梵高的花瓶靜物畫,風格不同,不過都很隨便放在中心展廳外。

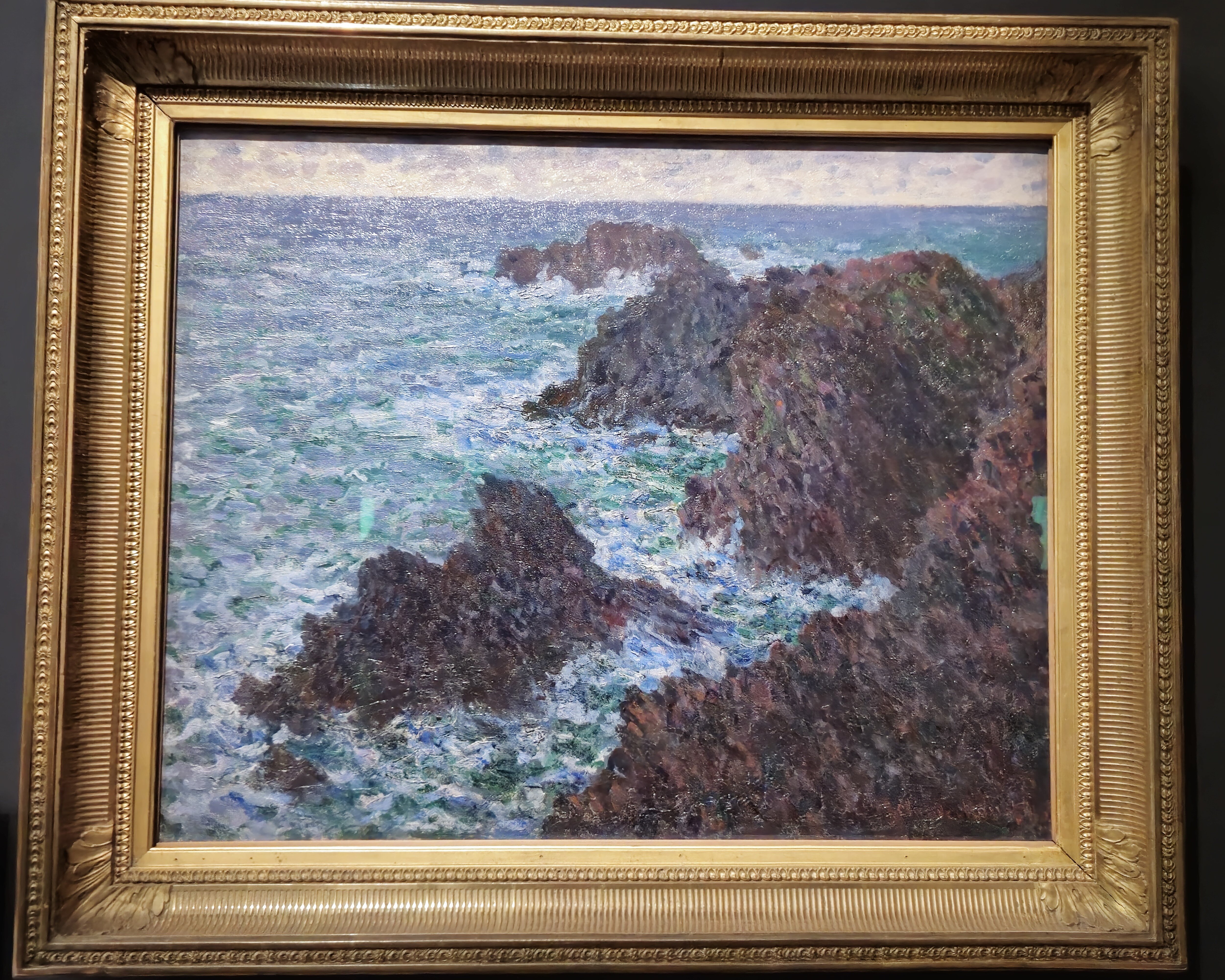

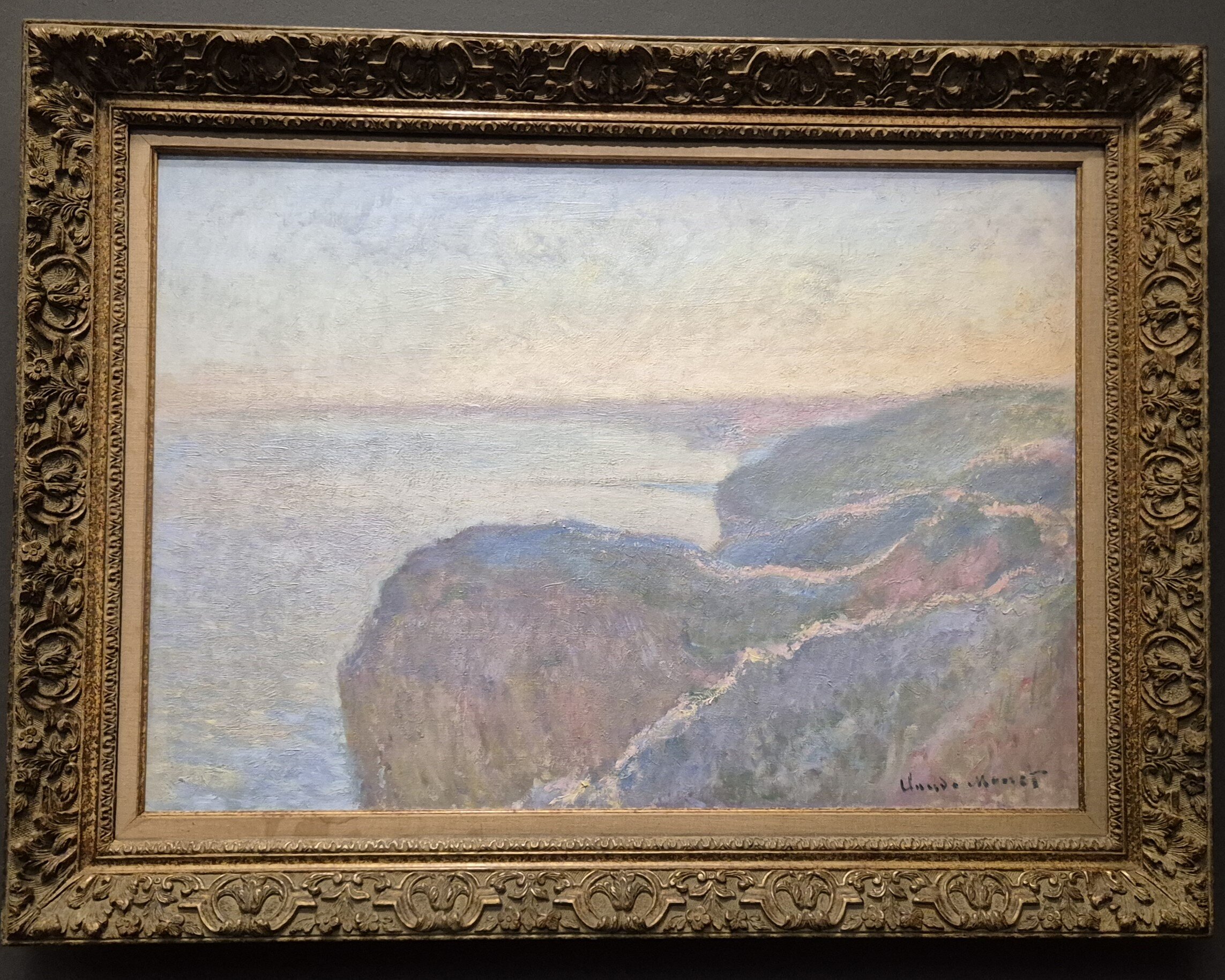

除此之外看到許多莫奈作品還挺喜歡的(該説「不愧是你,莫奈」?)。首先是《魯昂大教堂(Rouen Cathedral)》系列,描繪的是教堂正面在不同光照條件下的景象。迷人之處在於這些細小的筆觸能夠形成建築的形態,各種色調以及暖冷光暗的氛圍,更別提畫家非常勤奮高產。

其次是一些風景畫。《 貝爾島岩石(Les Rochers de Belle-Île) 》有大面積藍綠的海水、白色浪花和赭褐的巨石,仿佛可以聽到激浪拍打岩壁發出聲響,飛濺起咸濕的水霧,著實非常「狂野」。同樣是描繪大海與海岸,另一幅《 第厄普懸崖上(On the Cliff near Dieppe) 》相比之下則顯得溫和謐靜,遠方的柔軟金黃似乎是日出之時,視野中仍有薄霧遮蓋的夢幻迷離。還有就是莫奈著名的睡蓮和日本橋(Water Lily Pond, Harmony in Green)。

最後是右上角那副《 公寓室内(Intérieur d’appartement) 》,據説畫的是莫奈的兒子。很喜歡幕布式前景營造出的縱深和狹長的「窺視」入口,與深處的藍色和地上的反光形成鮮明反差,帶動視綫向裏向外延申。

其他印象派畫家看了一些,或許比較喜歡塞尚,對於雷諾阿和馬奈差不多就是發出「嘖」的感想,不過認識了畢沙羅(Camille Pissarro)和西斯萊(Alfred Sisley)。很大原因可能是他們更多繪畫自然風光,而雷諾爾和馬奈聚焦在熱鬧的人上,我還是更喜歡這種綠綠的鄉間風景。

馬奈著名的 《草地上的午餐(Le Déjeuner sur l’herbe)》 是一幅比較大型的畫,單獨展出在一面墻上。由於它的家喻戶曉,或者又是印象主義的「開山之作」,很多人與它合影。不過看了半天還是不怎麽喜歡(可能是偏黃的色調?)。有意思的是有觀衆奶奶/阿姨經過時評價道「畫家繪畫女性裸體,而男性卻穿著衣服(大意)」,説得很在我的心坎上。

另外還有新印象派 / 點彩派畫家,包括希涅克(Paul Signac),Theo van Rysselberghe,萊曼(Georges Lemmen) 和 Henri-Edmond Cross。沒想到對於點彩派畫家還有挺多好奇和喜歡的。

非常喜歡萊曼這副 《海斯特海灘》(Plage à Heist) ,穠麗豐富的色彩互相分明又交織,點彩的技法又營造出一種黃沙撲面的粗糲質感,令人心潮澎湃。當然最喜歡的是 Henri-Edmond Cross 的 《黃金群島(Les Iles d’Or)》 。好像就身在陽光絢爛的海邊,細白軟和的沙灘,反射光斑的海面近處是淡藍而遠方是綠與深藍,地平綫則是紫調的群島和向上延展的天空。還會有比這更完滿的海灘嗎。

除此之外

連接幾個較大展廳的小展廳裏有展出一些素描作品,非常傳神(非常羡慕)。博物館兩邊走廊上專門展出雕塑作品,但真的對雕塑無感所以幾乎快速通過。不過這次稍微對羅丹(Rodin)的觀感好上了許多(不知道為什麼一直都不喜歡羅丹)。這次看了他的 《地獄之門(La Porte de l’Enfer)》石膏版 和一些組成的小雕塑覺得還是很有特色又豐富的,或許主要包含了但丁《神曲》的典故而讓人覺得繁複因此受到吸引。要我說有什麼技法著實不懂。

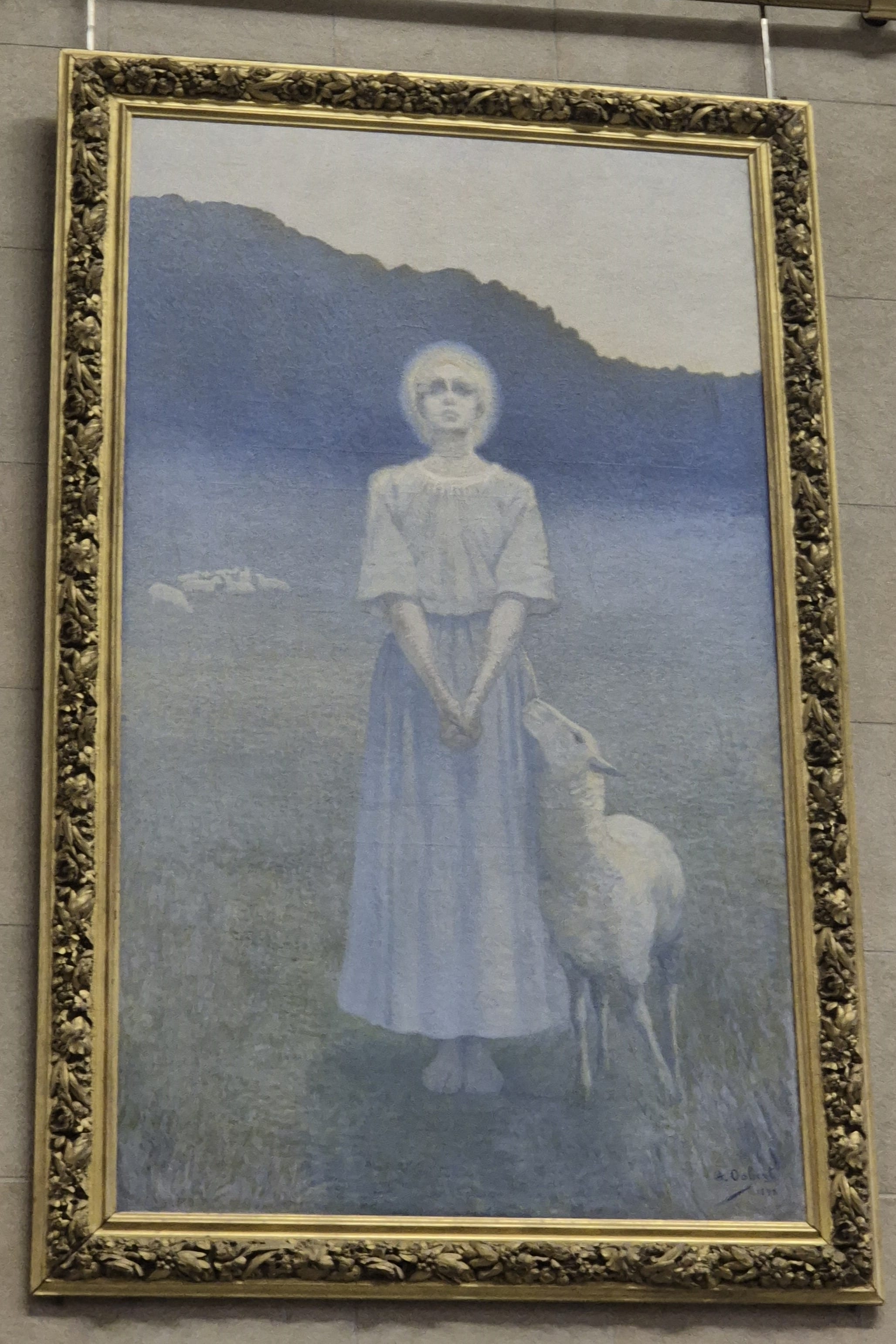

另外我還挺喜歡奧賽館藏的 19 世紀傳統(或者説非印象派)的作品。其中非常心動的兩幅其一是 Puvis de Chavannes 的 《夢(Le Rêve)》 ,描繪了月光下一個旅人「在睡夢中看到愛,榮耀和財富出現在他的面前(Il voit dans son sommeil, l’Amour, la Gloire et la Richesse lui apparaître)」。喜歡藍色調,藍與白(女神的袍子和月亮)的對比,和旅人臉上若有若無的憂鬱。其二是 Alphonse Osbert 關於巴黎主保聖人聖女吉納維夫(Sainte Geneviève)的畫像。雖然主人公的眼神有些僵直而出神(據説是根據當時歇斯底里症的照片創作而成),但一旁的綿羊、遠處草坪的光暈讓她顯得無比聖潔純真。這幅畫被挂得很高,不得不離得遠些仰頭觀看。

其餘樓層則是新藝術運動的家具展覽,幾個有人冠名的展廳。可以看到當時繪畫很受到日本浮世繪的影響,另外不清楚家具的木嵌技藝包括鑲嵌珍珠母貝是是自成一派,還是同樣受到東方影響?但木嵌家具真的非常美麗, 這裏 可以看到一些圖片。家具各有特色,但對於這些實在沒有瞭解,只能發出一些無知的感嘆。

限於時間,那幾個冠名展廳匆匆晃過,有些可惜。最後貼兩張奧賽内部圖片以作結尾。

聖猶士坦堂

依依不捨告別了奧賽博物館,踏上了去聖猶士坦堂的步行路,穿過塞納河,又途經盧浮宮。

在盧浮宮廣場上解決了自備三明治,靜靜坐著欣賞了一會陰轉晴的傍晚巴黎,繼續往聖猶士坦堂而去。

管風琴

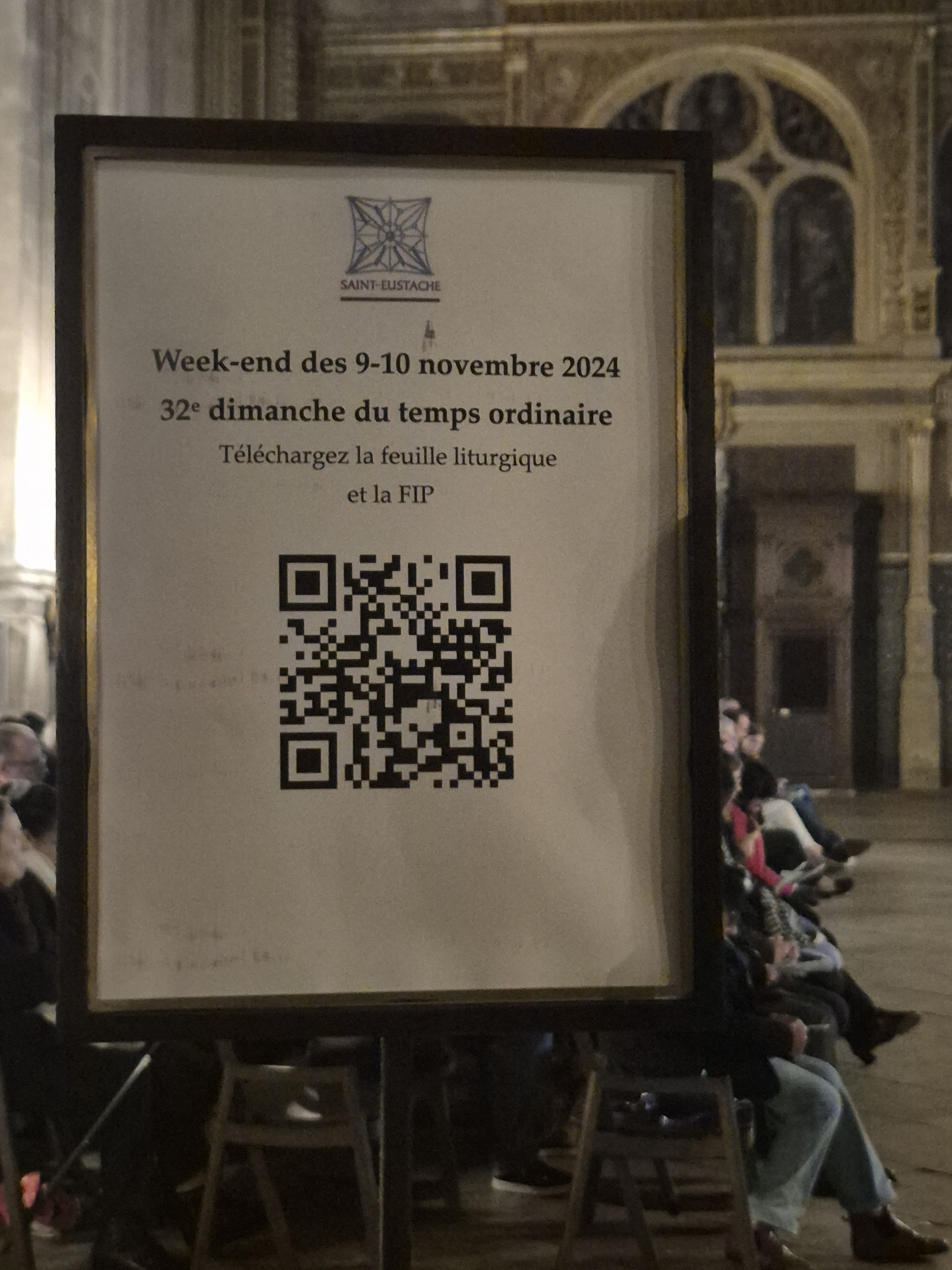

先前并不知道聖猶士坦堂的大名,只是搜羅巴黎管風琴表演的時候,在跳出的第一個網站隨機選擇了時間合適、又看起來靠譜的選項。事實證明 這個網站 雖然看起來「古老」好像無人維護但非常可靠,同樣也鏈接了教堂官網給出的 表演日程 ,基本在每周日的下午五點。

聖猶士坦堂(Saint Eustache) 在巴黎一區,位於中世紀市場(Les Halles)和蒙托蓋伊街(rue Montorgueil)附近。建築風格多樣,結構為歌德式而內部裝飾和其他細節則為文藝復興和古典風格。它的管風琴是法國最大的管風琴之一,僅次於巴黎聖母院,白遼士(Berlioz)的《感恩讚》 1855 年時在這裏首演。

這次接近一個小時的表演,曲目為法朗克的《管風琴聖詠曲三首(3 Chorales for Organ)》作品 38 到 40 號,表演者為教堂管風琴師 Thomas Ospital,同時也有油管直播可以在網上觀看。

我到時快要五點,從西側的一個小門進入,大半個教堂已幾乎坐滿。開始前管風琴師有做簡短致辭,只能聽懂「今天是很冷的夜晚」之類的,而後表演開始。

無法用言語形容的壯麗。氣流通過音管上升,整座教堂都為之震顫,人沉沒其中只能屏息凝神、領受一切形式的衝擊。振動似乎已經化爲實質,而身體也隨其共振,凝視管風琴迫使人仰首,音樂回響在穹頂之下,仿佛聆聽的是天上的宣告。間或有木管的音色,一座管風琴竟有交響的氣勢。

分享 1958 年時任聖猶士坦堂管風琴師 André Marchal 演奏的法朗克管風琴作品全集。《聖詠曲》作於 1890 年,亦即法朗克遭遇車禍并不久病逝的同年,因此是他的最後一部作品。

第一首聖詠以一種純然無暇的讚美之情款款道出,又彷彿恬靜澹然的離世步伐,這那能是一個情感豐富之人在生命即將逝去時的言語呢?腳步聲漸遠漸疏,遠方傳來寧靜而詳和的詩歌,第二次反覆時,伴隨著優美的對位旋律,然後,他見到神的榮光……法朗克的最後遺言裏充滿著豐富的感情,像是把這一生的故事都向他的上帝傾吐,這個人承受著身體的殘弱病痛、且即將面對他信仰中至大的奧秘——死亡,卻沒有遺憾、流連、悲歎、與驚恐。最後的聖詠以彌撒完成時慣有的觸技風格登場,這是法朗克以管風琴師身份獻給神的最後終曲,以他演奏能力的恩賜做最後的頌讚,華麗莊嚴一如盛夏午後映入教堂座席的彩繪玫瑰窗櫺,逐漸地,外放的華彩轉化為神秘的光輝,此時、又一次的,小號管與雙簧管音拴,模仿天使的號角,吹奏出憧憬戀慕的詩歌……有哪一首作品能擁有如此清澄聖潔的美,卻又包含著難以言喻的感情?

—— 林主惟《寂靜的燎原之火》

已經不怎麽記得具體的樂曲,只有靈魂得到洗刷的感受。聼任何錄音都難以比擬現場的恢弘,是絕無僅有的體驗。

教堂

表演結束後,我又在教堂裏逛了一圈,匆匆看了看雕塑和小座堂。不過很快教堂恢復了它原本的功用,是信衆做彌撒的時候了。他們從大門進入,領取了打印的彌撒内容便入座開始儀式。

與聖心大教堂不同,彌撒時也是由管風琴配樂,我站在一旁聼了一會。相比先前的壯觀,彌撒音樂則平和許多,但修女的領唱是不同的感動,是浮動一天後的安寧。

夜晚

沒有在教堂裏更多逗留,走出后繞到南門看了看聖猶士坦堂的外觀。恰好正對一個公園,坐在石凳上,面前教堂玻璃門内人們站立著頌歌,背後音響放出巨大聲電子樂,好像一時分作了兩個世界。不過好在不論你是哪一類人,都有処可去。

回去的路上需要再次經過盧浮宮廣場(實在是三過盧浮宮而不入了),游客依舊熱情不減。廣場四散著街頭表演者,有拉大提琴、小提琴或者唱高音。

地鐵晃蕩著帶我回到了住所,飢腸轆轆在青旅對面的小酒館坐下,終於可以好好吃一頓飯了!或許不在市中心,酒館裏并沒有我以爲的人滿爲患,甚至有些清冷(也可能是室内冷光燈的緣故)。盲點一道豬肉凍(?)和煎海鱸魚,配上不怎麽甜的蘋果酒,不得不説愛爾蘭人實在吃得太差了!

筋疲力盡的一天,唯有食物撫慰人心。這時候也沒有功夫思考「形而上」的東西哩。

橘園

橘園在年卡套餐裏當然必須拜訪一下。不知道第幾次穿過盧浮宮廣場,進入了花園。11月的巴黎開始飄起小雨,一切都融入了霧蒙蒙的藍綢。淋雨已經成爲「都柏林人」的必備生存技能,何況巴黎的雨如此溫和細膩,也沒有無情的風拍打在臉上,但還是盡量疾步快走在樹蔭或遮擋之下。

橘園從外觀看比奧賽小了許多,但排隊人數不減,隊末已經到了遮雨棚之外。年卡的好處盡顯於此,得以直接進入,直奔睡蓮展廳。

睡蓮

我懷抱著「朝聖」的心情來到睡蓮展廳,卻難免有些失望。室内光綫并不明亮,是陰天導致自然采光不足,還是是爲了給觀衆一些身臨其境的失明感覺,或者就是單純的沒有足夠的燈光(查了查網絡,睡蓮展廳居然真的沒有人造光,完全依靠自然光綫,以符合莫奈的意願)。另外沒想到下雨天穿過公園沾上了一鞋底的泥沙,進館的地墊完全沒有作用,反而在軟軟的室内地毯上留下碩大烏黑的脚印,實在叫我坐立難安想立刻離開。更別提小小的展廳聚集著人類,讓人很難沉浸到自己的世界,甚至有個大哥行走在畫前打電話,非常令人無言。

但是畫作宏偉,又一次體現了莫奈的勤奮,不由心生敬佩。至於畫中的意象,除了一些柳樹、白雲、花骨朵,太過於抽象的實在不能理解,大片的黑暗與大幅度筆刷營造了一種眩暈感,總之沒有長久停留,帶著遺憾與不解離開了。

畢加索與立體主義

(懷疑人生地)結束了睡蓮展廳后,來到橘園的負一層。一旁不知道是常展還是特展,總之是某位藝術收藏家立體主義之類畫作的展覽。不得不説在奧賽之後參觀橘園很有時間上的連貫性。

很久以前不知道什麽時候上美術課時,老師説到了印象主義後期,藝術家開始尋找有別於傳統繪畫的材料,這點在立體主義上特別突出。

一直非常抵觸畢加索,畢竟他也以不尊重女性出名,沒想到來都來了看過后還挺喜歡畢加索的畫作。

《聖拉斐爾窗前靜物(Nature morte devant une fenêtre à saint-raphaël)》是一副不怎麽大的畫作,據説呼應了一些傳統的窗前靜物主題,這時候還是能看出一些窗子、欄杆、桌子桌布的具體構成。《玻璃杯、花束、吉他和杯子(Verre, Bouquet, Guitare, Bouteille)》同樣也是尚未達到極其抽象的地步。我還挺喜歡這兩張的色彩,一張偏向藍色調比較有灰度,另外一張明亮飽和,但都是非常明顯的色塊區分。《平面靜物(Nature morte sur un plano)》總之是很有立體主義特色了,髒髒的畫面、交織的綫條以及打印字體,只能送上「不明覺厲」。

《藍色男人(海梅·薩巴泰斯肖像)》的藍色調還挺喜歡的,很有憂鬱甚至衍生為精神病的氣質。另外,雖然同樣展出了許多肖像畫,講解也很詳細(比如細説了畢加索如何以不同比例繪畫人體),但還是不怎麽喜歡他繪畫女性的方式,所以就沒怎麽拍照。保羅·克利(Paul Klee)的《藍色風景(Paysage en bleu)》似乎是其餘一衆畫家 / 作品裏比較印象深刻和喜歡的了(可能也是因爲它的藍紫色調)。一并貼上馬諦斯的一幅畫作衝一下數,寥寥幾筆但狂野傳神,羡慕。

紀堯姆畫廊

在橘園咖啡館潦草吃了個三明治,繼續參觀。展覽以紀堯姆冠名,然而此紀堯姆(保羅·紀堯姆)非彼紀堯姆(紀堯姆·阿波里奈爾),雖然他們有所聯係。保羅·紀堯姆通過阿波里奈爾結識了許多印象派畫家,作爲藝術品經紀人,他購買收藏了許多畫作。紀堯姆身故后他的妻子經過 一系列豐富多彩的故事 ,最終將藏品捐獻給了法國。

除了耳熟能詳的安德烈·德蘭(Derain)、亨利·馬諦斯(Matisse),這次認識了許多新畫家并且看到了喜歡的畫家不同的作品。

首先是亨利·盧梭(Henri Rousseau),曾經的海關收稅員、自學成才的畫家,有名的畫作有 《熟睡的吉普賽人(The Sleeping Gypsy)》 。展出有 《朱尼爾神父的馬車(La Carriole du Père Junier)》 、 《婚禮派對(The Wedding Party)》 和一些別的。這兩幅印象深刻,尤其是《婚禮派對》(實際上是一副不小的畫作),可以説很有一種亞當斯一家的氛圍。

意外之喜是認識了柴姆·蘇丁(Chaïm Soutine),維基百科說他「畫風獨具一格,更加關注質感、形狀和色彩的表現,這在傳統繪畫和正在興起的抽象表現主義之間起到了橋梁的作用」。橘園展出的是他的一系列靜物作品,全部非常喜歡、非常震撼。

扭曲的綫條和不規整的平面,一切都似乎搖搖欲墜。冷色調如藍綠的背景,讓血紅的靜物主體更加突出。靜物畫常常給人安靜與和諧,這裏卻極其恐怖。從色塊和筆觸的流動、甚至隱隱的骨骼中看到已 / 待宰割的動物死亡或將要死亡的掙扎,鮮紅的肉塊更讓人頭暈目眩。凝視這些畫面,不會感覺是超脫、或者凌駕其上的人類,只覺得自己也是一種獵物、最終會被送上屠刀,體會無法逃避備受宰割的痛苦。正是當下處境的寫照。

蘇丁的繪畫風格可能和他的人生經歷和性格也有關係,其餘作家沒有如此瘋癲狂野。

其中有一位女畫家瑪麗·羅蘭珊的作品,她受雇于香奈小姐爲她作肖像畫,然而委托人卻不喜歡她的表現,但因此羅蘭珊的聲名得以提升。我還挺喜歡她的風格,有種仙氣飄飄的感覺,充滿了憂鬱朦朧的氛圍。最後是她為保羅·紀堯姆繪畫的畫像,可愛又迷糊的小畫,和展廳開始稍顯粗野的肖像完全不同。

橘園沒什麽可供休息的座位,逛了半天實在疲憊(也有可能繪畫風格相近、有些感官疲勞),因此之後大多匆匆帶過。走出博物館天光大亮,原來雨霽天晴,於是在大公園找了個板凳吃了自備三明治。本以爲橘園也需要一整天時間,沒想到迅速結束,休息一會便毫無計劃地打算看看巴黎著名地標。

地標景點

走出杜樂麗花園(Jardin des Tuileries)向西北方向行走就來到了協和廣場(Place de la Concorde),盧克索方尖碑高高矗立,兩旁是海洋噴泉和河流噴泉。我對著谷歌地圖試圖辨認一旁的地標建築,但房子長得過於相像,於是作罷。一路來埃菲爾塔若隱若現,本來并不想凑個熱鬧,但時間非常充裕,便起興先往順路的凱旋門而去。

香榭麗舍與凱旋門

香榭麗舍大道筆直而行路漫長。路上經過香榭麗舍花園、大小皇宮和圓環劇院,而後一轉畫風變爲兩旁都是奢侈商店的商業街。下午雖是陰天但也偶有陽光泄露,沙白的石質建築映照之下也有了幾分活氣。

有意思的是,路上仍然存有 2024 巴黎奧運會的標記,或許是爲了給馬拉松做指引的。

走了差不多半個小時,終於距離凱旋門越來越近。原來去到圓環内,完全看個人「亂穿馬路」的水準,跟著其他游客見縫插針趕在車流跟上之前,走到凱旋門下。説實話對凱旋門的歷史典故或者建築要素完全沒有瞭解,於是就隨意望了一眼。

看到了總統馬克龍的獻花,原來當日是「第一次世界大戰停戰協定紀念日」(Armistice du 11 novembre)。每年 11 月 11 日法國總統都會到凱旋門進行獻花儀式,以悼念所有在戰爭中犧牲的士兵。

游客們在排隊登上凱旋門,我在外張望了一番,打破社恐地與另一位獨身游客互幫互助留影后,便決定走了。

埃菲爾塔

再一次進行了「亂穿馬路」的行爲(想來巴黎司機應該無奈地習以爲常了吧),看了看距離決定還是乘公交前往埃菲爾塔。沒想到放在口袋的公交卡不知道掉在哪個角落,使用現金的手機 APP NFC 刷卡失敗,於是司機看了看我的充值記錄也沒有强求地把我趕下車。

埃菲爾塔與想象中并不一樣,只覺得鐵藝纖細,非常脆弱的樣子。坐在河邊看著電梯帶著游客上上下下,不想凑熱鬧排隊,谷歌地圖立刻貼心送上替代選擇——蒙帕納斯大樓(Tour Montparnasse),看著時間選定了日落時候的門票。

來都來了

蒙帕納斯大樓據説十多年前還是法國第一高樓,乘地鐵出站后走了半天,看著附近一派蕭條甚至有些不雅的氣味,襯托得這座灰棕色大廈更有末日氛圍。終於找到入口看到有人安檢總算心安。

56 層的觀景臺將巴黎市内一覽無餘。可以看到前幾日去過的蒙馬特高地和聖心大教堂、盧浮宮廣場、聖猶士坦堂,一邊的聖敘爾比斯教堂、盧森堡公園和仍在維修的巴黎聖母院,繞行一圈后也能看到凱旋門、鐵塔和榮軍院。

夜幕降臨、華燈初上,地標景點開始亮燈,大道上車流如織,低矮厚重的雲層飄過,讓人心生豪邁曠達。

不過天臺冷風實在大,看了一會終於還是不捨離開。飢寒交迫下隨便選了一家附近餐館吃飯,一個人旅行的不妙之處顯現,被安排在了犄角旮旯的位置。點了一碗芝士洋葱湯(上來一盆),和油封鴨配芝士土豆泥(Confit de canard avec truffade)。餐廳人滿爲患、外面甚至有人等位,原來還是有名餐廳,該店的招牌 Pommes Aligot (完全順滑的土豆泥)是法國山區的特色菜。

熱乎扎實的晚餐結束意外之喜的一天,回到青旅洗上一把熱水澡,夫復何求的時刻。

最後的閑逛

結束了旅行的重頭戲,最後一天相當清閑,決定隨便逛逛。給自己規劃了一個巴黎聖母院、索邦大學、盧森堡公園的鬆緊隨意的拉丁區步行綫路。然而差點就被第一站存包処攔住,好像所有存包処的密碼門鎖(我)永遠都打不開,幸虧有另外一家人到來不然只能背著大行李了。

巴黎聖母院

我去時巴黎聖母院仍在維修,外圍的脚手架和吊車依然還在,沒想到 12 月便完成修整了。一眨眼六年過去,大火后的情形以及那種懊悔猶如昨日,不過所幸時間也並不總是殘忍,人的努力在其中也有作用。

一旁巨大的廣告牌列了四個參與修復的人,分別有雕塑家、建築師、屋頂修復工和電工。我覺得這種對參與其中的各類人士的認可非常熨帖,也是在中國很難看到的。

至於其他,聖母院沒開門就沒怎麽看也麽做什麽功課,於是晃了一眼就走了。

沿著塞納河往索邦大學老校區去碰碰運氣,河岸有綠色上鎖的箱子,後來看到有人正在收拾,原來是擺攤的棚子。

索邦大學果然婉拒游客,入口處有保安查學生證,又告訴我可以去新校區參觀,我表示感謝后繞著索邦大學一旁碩大的墻根又走了一圈,而後前往盧森堡公園。

盧森堡公園

盧森堡公園(Jardin du Luxembourg) 的名字還是挺讓人疑惑,爲什麽要以盧森堡爲名、是否與同名國家有些淵源?其實并無關係,盧森堡公園源自拉丁文 Mons Lucotitius,是花園所在山丘的名字。公園由法囯國王亨利四世的遺孀瑪麗·德·美第奇委托建造,其中著名的有美第奇噴泉。

看著美第奇噴泉風吹皺起的水面、深淺不一的落葉,以及樹影與天空交織成的明暗,突然有一些明悟莫奈繪畫睡蓮時的趣味。有機會一定要到畫家的舊居去看看。

先賢祠

最後一天全無太陽,甚至飄起小雨,巴黎也因此顯得陰冷,公園開闊風大,我迫切需要一個屋頂,隨意物色了一番附近景點,決定前往先賢祠。

先賢祠(Panthéon) 仿照羅馬萬神殿風格,起初是爲巴黎主保聖人吉納維夫而建的座堂,最後改爲陵墓以安葬傑出的法國公民。先賢祠主立面山墻雕塑包括了各類科學家、政治家、將領和士兵,下面的銘文「國家向偉人感謝致敬(Aux grands hommes la patrie reconnaissante)」。内部圓頂投下光綫非常肅穆神聖,周圍是一些關於聖女吉納維夫的顯聖事跡。

地下層則是陵墓。單獨陳列的有伏爾泰、盧梭,其餘每一間墓室小門后是幾具石質棺槨。比較矚目的是居里夫人、雨果,另外有一位參與法國大革命戰爭和拿破侖戰爭的元帥讓·拉納(Jean Lannes)則單獨有一個墓室,棺槨外還豎立有法國國旗。

代表國民公會(Convention Nationale)的中央紀念碑上淺淺雕刻著法國大革命的座右銘「不自由、毋寧死(Vivre libre ou mourir)」。而圓頂下方則懸挂著傅科擺,參觀的時候恰巧有教師帶著一群學生進入,他們圍繞一圈看老師擺動講解。

在一個宗教、國家、科學或許還有一些人文奇異共存的地方,沒有必須哪一種滌蕩其他占據超然位置的絕對,來到這裏不必擔心説教,但有一些事物不知不覺流淌進内心,某一個瞬間我甚至覺得為這樣的「祖國」獻身或許也令人甘之如飴(是非常有效的愛國主義教育之處了)。

聖斯德望堂

在先賢祠逛了又逛,惜於沒什麽座位,最後還是離開了。沒想到外面依舊是一片陰冷,而我瑟瑟發抖,途經一座圖書館料想自己大概絕難進入,正好看見一座教堂,便打算往教堂内躲躲寒。

先前並不知道這是哪一座教堂,進入後點開網頁看了看介紹,才知道這座教堂保存有主保聖人聖女吉納維夫的聖骨匣。另外 聖斯德望堂(Saint-Étienne-du-Mont) 擁有巴黎現存唯一的聖壇屏。屏風雕刻精美,將中殿與詠經席隔開,在中世紀一般被用作向教友宣讀經文的平台,但在 17 和 18 世紀被基本廢除,旨在使唱詩班儀式更容易被教堂中殿的教友看到。

我在昏暗的教堂内坐了會,終於暖和一些。教堂如此,似乎在歡迎一切不論信或不信者來訪,也提供了一些庇護。離開前看到門上挂著一塊木牌,不記得具體寫了什麽,大意是教堂是神的家、大家都是家人諸如此類。不知道是否將非信教者排除在外,但總歸我的身體沒那麽冷了。

巴黎鐵路與機場

時間實在充裕,又找不到更多可進去的屋頂,隨意找了家越南米粉店吃 Pho,不大不小的一碗味道與在都柏林吃到的迥異,到底哪裏是真正的越南味道呢。但我知道旅行的疲倦開始席捲我,一種脆弱的回到自己床上的想法愈演愈烈,因此雖然尚有許多時間,我還是決定不再閑逛往戴高樂機場而去。以後見之明來看,這個決定無比正確。

或許趕上了假期后的晚高峰,車廂内已是人貼人的情形,而月臺上更是潮水而來的乘客,更雪上加霜的是去往機場的綫路遇到事故,大批班次延誤導致幾乎沒有人能夠擠上車去。在這似乎是地鐵、火車中轉的超級大站,我像個無頭蒼蠅亂轉了半天,終於計劃倒坐幾站地鐵換乘上火車。計劃可行,我得以在車廂找到一個角落,而果然再回之前的聖米歇爾-聖母院站,已經沒有人能夠再上車。

時間從充裕變成緊張,我只盼能快點到達機場。然而事與願違,火車開開停停,終於在兩站之間完全停滯了大約 20 分鐘,我焦急萬分決定立刻下車轉打的士。出站時我(新購置)的交通卡似乎只允許搭乘市内鐵路,被拒絕出站后料想此刻也沒什麽工作人員,正滿頭大汗看到有個黑人小姐姐向我招手,她帶著我走出了閘機。

打的士又是一番波折,人生地不熟地不知道具體方位,請教了同在打車的路人才勉强確定地址。似乎知道今日的鐵路異常,車也十分難打,而我那接單的司機到達后竟接了兩個路人,我一路小跑過去他們正要啓動離開,急得我立刻上前拍窗喝止,所幸終於之後再無風波,迅速地抵達機場。

戴高樂機場現代而裝潢華麗,晚上似乎都沒什麽人,非常順利地值機出關,坐在登機口附近才終於長舒一口氣。也算是經歷過著名不靠譜的巴黎鐵路了。

回到都柏林將近 11 點,晚上降溫起霧,濕潤凜冽的空氣吸入鼻中,看著巴士晃悠悠離開,與大城市完全不同的小鎮感撲面而來,但總歸有熟悉帶來的安定。這個點附近只有中餐外賣店開著,點了一份辣袋(Spice bag)填飽肚子,炸薯條炸鷄塊,的確是回來了。

尾聲

將近大半年之後(2025 年 3 月)終於寫完了游記。當時的心情和記憶很多都已經隨著時間淡去,不過看著照片似乎又重游一次。巴黎之行算是來愛後第一次踏上單人旅途,完全是激情之下的決定。很難説是否從中獲得了什麽(東亞人難道永遠避不開這個問題),也不知道應該如何帶著這樣的經驗繼續前行,但是總歸給了我「出發」的正面印象,而此刻的我或許恰好需要一些這樣的莽氣。

雜七雜八

- 奧賽博物館通過年卡進去不需要任何門票,但是也需要排隊(會快一些),另外租借語音導覽也需要額外付費,不過非常值得(有中文噢)如果能空出時間慢慢閒逛。

- 奧賽博物館全面禁止飲食,即使是在「開放」的走廊也有標識。唯二能吃東西的地方是華麗的餐廳(需要排很久隊),以及底層的咖啡廳。咖啡廳是自助式的(i.e. 需要自己倒垃圾),但也有導座員安排,甚至出售小瓶酒。這種風格和大英博館完全不一樣,大英博物館大廳都是快速食品隨便你坐哪裏,不得不説法國人 / 巴黎人還是太精緻了。

- 法國人看到我(一個顯然的亞洲人)會説出法語。這背後是怎樣一種心理,很有趣呢?

- 先賢祠好像是唯一歐盟旗與法國國旗一比一出現的地方,其他時候法國國旗數量多到似乎要遮蓋住一同出現的歐盟旗,很有意思。

- 拉丁區另外有莎士比亞書店,想著不買書也就不去逛逛了,沒想到書店原主人很有故事,甚至幫助喬伊斯出版了《尤利西斯》,莫名其妙的關聯呢。

- 這次投宿青旅使用了 Booking 的優惠劵,算下來每天住宿費用只有 10 歐(尋常 30 歐),從此成爲忠實用戶。

- 在便利店購買了一種好吃零食叫做 Crepe Dentelle,薄脆蛋捲外裹著巧克力,啊味道真好到吃完後搜索都市是否有法國超市,可惜沒有。當然也購買了 Madeleines 玛德莲蛋糕,一邊吃一邊想普魯斯特 :/